「魚が餌を食べたのに、針に掛からない。

大物が掛かったのに、ハリが外れて逃げられた。

何か悪かったのかな。」

と思うことはありませんか?

あなたはこの記事を読むことで、次のことがわかります。

- アワセの意味

- アワセの種類

- アワセが原因で起こるトラブル(竿が折れるかも)

- 結局どうすれば良いのか?

- 実は、アワセの前の方が大切。その7つの要素。

この記事を書いている私は、次のとおりです。

- 関東在住、30年の釣り経験があり、130種類以上の魚を釣ってきました。

- 現在は、仕事と子育て(小学生と幼児)をしつつ、東京湾で年間100匹~300匹釣っています。

- 小学生のときに祖父から釣りを学んでから、ほぼ毎週父にせがんで一緒に行ってました。

- 今では、遠征(一泊)の釣りも行きます。そして、エサ、ルアー、フライと様々な釣りで、岸や船から楽しんでいます。

合わせ(アワセ)とは

「アワセ」とは、竿やリールで糸を引いて、針を魚の口に掛ける動きのことです。

基本的には、アタリ(魚が餌を食いついた振動)をきっかけに、合わせます。

また、ルアー釣りでは、ほぼ同じ意味で「フッキング」と言われたりします。

アワセが上手さは、魚が釣れる数に直結します。

なぜなら、餌を加えている時間は短いからです。

魚は、手がないので口を使って餌かどうかを確かめています。

魚の種類に関わらず、異物と感じたらすぐに吐き出す能力が高いです。

あなたがその限られた時間にアワセることができれば、多くの魚を釣ることができます。

中には、アワセなくても餌を飲み込むこともあります。しかし、その割合は少ないので、釣れる数はわずかになります。

さらには、アワセが上達すると大物が釣れる確率も上がります。

「大物ほどアタリが小さい」とよく言われますが、それは警戒心が強い個体は長く生きて大きくなる傾向があるからです。

その食い方は静かで繊細です。

この記事では、アワセの種類や成功率をあげる方法を紹介しているので、テクニックの引き出しが増やせるはずです。

そして、あなたは「たくさん釣れる人」「大物に釣れる人」になれるでしょう。

アワセのタイミングの種類

魚の食べ方などで、ベストなアワセのタイミングが変わってきます。

タイミングの違い

- 早アワセ

- 遅アワセ

- 向こうアワセ

- 空(から)アワセ

- 追(お)いアワセ

早アワセ

アタリがあった瞬間に合わせます。

魚が違和感を感じる前に掛ける方法で、多くの釣りの基本です。

一方で、瞬時に動くことから、上手く力を伝えられなかったり、口に入り切る前だったりして、上手く掛からないこともあります。

早アワセで5割程度はなんとかなりますが、以降のやり方も知っておくと、今まで掛けられなかった魚を獲る確率があげられるでしょう。

遅アワセ

アタリがあっても少し様子を見ながら待ち、その後に合わせる方法です。

魚が餌を深く食い込む時間を作ることが目的です。

餌を口先でついばむように食べる魚や、大きな餌(活きてる魚)などを餌にするときによく使われます。

魚のサイズに関わらず遅アワセが有効になるときもよくあります。「早アワセで掛かけられない」と感じたら、「遅アワセ」せにすると釣れる魚が増えるでしょう。

向こうアワセ

アタリがあっても何もせず、自然に針が掛かる待って、糸を巻き始めることです。

積極的に使われることは少なく、放置した竿に魚が来た、アタリを見逃した、などで「結果的に向こうアワセになっていた」ということが多いです。

空(から)アワセ

「アタリ(魚が来たか)は分からないけど、とりあえずアワセてみる」ことです。

使う頻度は少ないですが、停まって餌を食べる習性の魚を釣るときに使われます。

例えば、船のシロギスやフグなどで、定期的に竿を煽ると釣れる確率を上げることができます。

(定期的に操作することから、「タイム釣り」と呼ばれたりもします。)

追いアワセ

最初のアワセで魚を掛けて後に、魚が引いている時に「追加のアワセ」をすることです。

針が太いときや、口が硬い魚を釣るときなどに行われます。

釣りの種類に関わらず、熟練者ほどやる機会は多いです。

例えば、柔らかい竿で竿だけでは力が上手く伝えられない時に、魚が引く力も利用して糸を強く張り、針をしっかり掛けることができます。

アワセの操作の種類

上記は動かすタイミングの話でしたが、こちらは、竿の「動かし方」の種類となります。

操作の違い

- 瞬発力のあるアワセ

- スイープなアワセ

- 巻きアワセ

瞬発力のあるアワセ

効果音で言うと強めに「カツッ」と竿を引く感じです。

短い時間で、魚の口に針を確実に掛けるので、早アワセと組み合わされることが多いです。

動きとして派手で、掛けている感覚が楽しいです。

ただ、あまり知られていませんが、実は難しい合わせ方です。

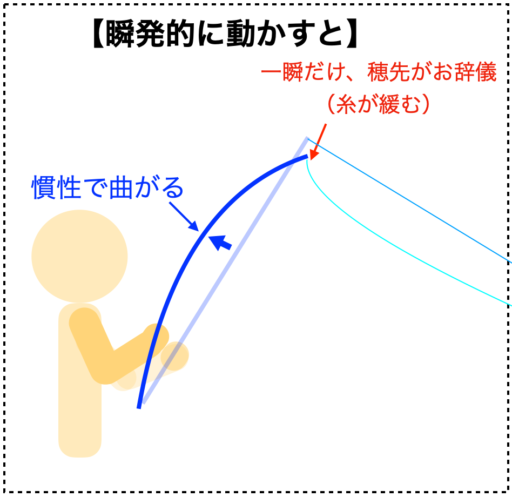

一つ目の理由は、一瞬竿を煽るだけでは、竿の曲がりが糸の張りを吸収してしまうからです。

力が針まで伝達されず、しっかり掛からないことがあります。

二つ目の理由として、針先が暴れさせて口から外れることがあります。

これは、地面に針が引っ掛かった時(根掛かり)をイメージするとわかりやすいです。

地面の針を外すとき、多くの人は感覚的に竿を振って、糸を“ピッピッ”と素早く動かして外そうとします。

これにより、実際に糸や針が暴れて外れるので、理にかなっています。

一方で、アワセのつもりが魚に対して外す動きになる場合があります。

原理としては、下のイメージ図のとおりす。竿の反発で穂先が一瞬お辞儀して、糸のたるみが生じて、針が抜けるきっかけとなります。特に柔かい竿で発生しやすいです。

これでも、魚が口を閉じてれば掛かります。

一方で、魚が糸や針の違和感を感じて、吐き出そうと口を開けてたら、外れるきっかけになってしまいます。

その時には、以降のアワセが有効となります。

スイープなアワセ

竿を滑らかな動きで、大きく振り上げます。効果音で言うと「グゥウウッ」と早めに引き、終わりほど強く引きます。

竿の全体を使って、針を刺して行くイメージを持つと上手くいきやすいです。

針先が安定するので、口から出てしまう前にどこかに引っかかりやすいです。

加えて、ストロークが大きく、針にしっかり力から伝わるので、針が深く刺さりやすいです。

巻きアワセ

効果音で言うと「(リールを)グリグリグリグリ、(竿に重みが)ググッ」です。

巻きながらだんだん重たくなる感じです。

このアワセをするのは、リールを巻きながら誘う釣りです。

例えば、ルアーのズル引き、シロギスの引き釣り、タイラバや管理釣り場のニジマス、船のタチウオ(天秤釣り)があります。

他の二つのアワセに比べると出番は少ないですが、覚えるとあなたはさらに釣れる数が増やせます。

巻きアワセの最大のメリットは、アワセが失敗してもチャンスが残ることです。

竿を大きく動かすアワセでは、魚が掛からなければ餌を魚から一気に離すことになってしまいます。

一方で、巻きアワセなら魚が1度目に掛からなくても、追いかけてきて2度目3度目と食うチャンスを残しておけます。

ちなみに、連続して魚のあたりがあって、最後にグググと掛かるのは、とても興奮して楽しいです。

アワセを失敗しないために

次の二つのポイントを押さえることで、効果的なアワセができます。

- ポイント①:糸ふけを無くす

- ポイント②:竿の根本が動かす

ポイント①:糸フケを無くす

糸フケとは、糸のたるみのことです。

風や水の流れの影響で糸が弛でいるとアワセをしても糸が直線に戻るだけです。そのため、針まで力が伝わりません。

対策

また、一番簡単な方法は、アタリがあったら弛んだ糸を一気に巻いて糸を張ります。

そして、糸フケがない状態にしてから、コンパクトにアワセると効果的です。

大きなアワセはほとんどの釣りでは必要なく、上手い人は基本的には静かです。

理想は最初から糸を弛ませないことです。

「サミング=投げる時に糸を押さえる」や「ラインメンディング=糸が風や潮で流れすぎないように位置をコントロールする」などの操作をすることで、糸フケを防止することができます。

「アワセの成否は、魚が来るまえに決まっている」と考えるとわかりやすいでしょう。

とはいえ、ウキ釣りや流し釣り(ルアーのドリフトなど)など、釣り方によっては避けられません。

そのため、慣れてくるとどれだけ弛んでるかを把握しながら釣りをして、魚がきたら時にはたるみの分を一気に巻いてからアワセることなります。

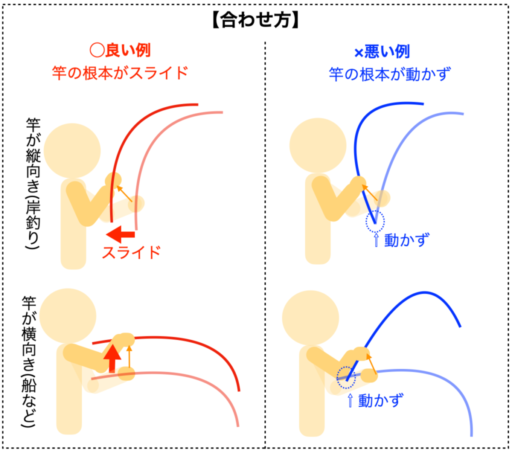

ポイント②:竿の根本を動かす

アワセても、針まで力が伝わらない深く刺さらず逃げる原因になります。

次の図のとおり根本が動くことで、糸に力が伝わり針が刺さります。

端的に言えば、竿は使わず、腕で合わせるイメージです。

竿を使うと失敗する理由は、竿の役割として「糸の衝撃を和らげること」があるからです。

特に先端になるほど細く柔らかく、力が入りません。

反対に、竿の根元で引けば糸を強く引っ張ることができます。

分かりやすい例として、根掛かり(地面に針がかかること)すると、切るために糸を直接引っ張ります。これは感覚的に、竿を使わず糸を直接引っ張ったほうが、強く引っ張れることが分かっているからです。

針を深く刺すのも同じです。直接引っ張る方が針まで力が伝達します。

上手く力が入れられない時は

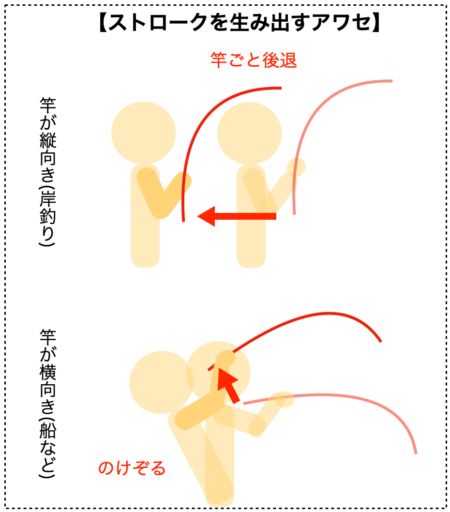

竿の角度を維持したまま、自分が後ろに下がるのも効果的です。

これも、根掛かりの時に自然とやっているのではないでしょうか。

魚も同じです。もし、アナタが竿にうまく力を伝えられないと感じたら、とりあえず後退りしましょう。

船釣りでは後退できないので、仰け反ってストロークを確保します。

釣れないだけじゃない!アワセが原因になるトラブル

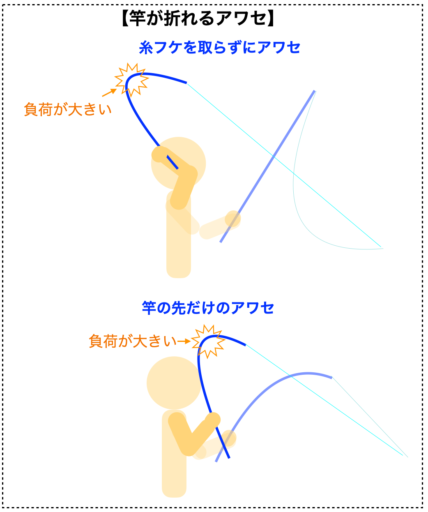

竿が折れる

強いアワセは、竿に負担がかかります。

例えば、糸フケがある(糸が弛んでいる)状態から合わせると、下図のとおり後方で竿が鋭角に曲がり折れます。

また、竿先だけを動かすアワセ方も、糸との角度がキツくなり折れるリスクがあります。

なお、餌で使う長い竿ほど、先端側に行くほど強い慣性が働くので、折れるリスクは高いです。

極端な例としては、5mの竿の場合、アワセるだけで先端が最大10m(前方5mの位置から、後方5mまで)移動します。

力一杯やると、その慣性だけで折れます。

竿の破損を防ぐためには、狭い角度でコンパクトにアワセる、瞬間的な動きを抑えてスイープにアワセることです。

糸が切れる

強すぎるアワセは、糸が切れる原因にもなります。

糸は瞬間的な力に弱いです。

竿を素早く動かすと、その瞬発力で切れることがあります。

針の飲み込み

反対に、アワセしない場合ことも、トラブルの原因になります。

魚が針を飲み込み、外す時間が掛かります。

魚や仕掛けへのダメージも大きくなります。

なお、「例え飲み込んでも、釣れればよい」と思う機会は少ないでしょう。飲み込むのは、小さくで食べられない魚であることが多いからです。

あなたのアワセが上手くなると、釣れる数が増えるだけではなく、魚を生きて帰せる確率を上げられます。しかも、仕掛けのダメージも少なくなるので、コスパも手際も上げられます。

結局、どうアワセる?

次の順番に、掛かりやすいパターンを試していくこととなります。

パターン1(基本)

最初は「早アワセ」で、瞬発力に「カツッ」と合わせます。

感覚的に一番簡単で、魚が素直に餌を食い込んでくれるなら効果が高いです。

しかし、魚の食欲が低いときなど、状況によっては掛かりにくいことも多いです。

何度かやっても掛からない、掛かっても外れやすい、と感じたら次のパターンを試してみましょう。

パターン2

「早アワセ」だけど、スイープで「グゥウウッ」と合わせます。

合わせるまでに一瞬間が生まれて食い込みやすく、針も深くかかるので、逃げる確率が下げられます。

パターン3

「遅アワセ(1〜3秒待つ)」で、「スイープ」に合わせます。

待っている間に離す魚も出てくるでしょう。しかし、他の方法では掛からない時に、確率が上げられる場合があります。なお、コンマ数秒の待ち時間が抜群に効果を産むこともあります。

なお、生きた魚を餌にしたり(ヒラメやマゴチ)、大きなワームを使うときは餌に対して針が小さいので、数十秒以上待って食い込ませることもあります。

組み合わせもアリ

組み合わせても効果的です。

例1:早アワセで瞬発的にアワセた後、スイープに合わせる。

魚の警戒心が高くてすぐ吐き出してしまうけど、太い針で刺さりにくい時に有効です。

例2:巻き合わせ後、スイープを行う

クロダイなどの口が固い魚のときに、針が確実に掛かったら(強く引かれたら)、スイープに合わせます。

実は、アワセの前が大事。その7つの要素。

合わせ方についてお伝えしてきましたか、実は、アワセの前から、掛かる掛からないざある程度決まっています。

以降は、その7つの要素についてお伝えしていきます。

①エサの付け方

エサ釣りの場合、付け方を変えたらアワセの成功確率が上がることが多いです。

魚の針の咥え方が変わったり、針の違和感が小さくなることで、口にしっかり入るようになるからです。

そのため、エサ釣りで、アワセがうまく時は、エサの付け方もセットで考えると改善しやすいです。

詳細は下記のページでお伝えしています。(イソメに特化しており、あなたがシロギス、アジ、カサゴ釣りに興味があるなら参考になるでしょう。)

→イソメの付け方:簡単な方法+本気で釣果アップ・大物を狙う方法

②針の交換

シンプルですが、とても有効です。

交換できない場合は、研いでみましょう。

なお、新品でも掛からない針があったりします。

針先が鈍っている以外に、なぜか鋭いけど妙に掛からない針があったりします。(同じ製品の中でも、妙に掛からない個体があることも珍しくないです。)

あなたに針の交換や結ぶ技術があれば、それはアワセを決められる確率が上げられます。

そして、「違和感を感じて変えてみたら、やたらと掛かるようになった」という経験ができるのではないでしょうか。

③食う瞬間の糸の張り

上では、「糸が弛まないように張っていると、アワセがスムーズ」と書いてきました。

しかし、糸を張るデメリットもあります。

そのデメリットとは、糸が張ると魚が吸い込んだ時に口の中に入りにくいことです。その結果、アワセても掛かりにくくなります。

では、糸は張るのと緩めるのどちらが正解なのでしょうか。

答えは、「日によって変わるので、どちらも試せる人がたくさん釣れる」です。

同じ魚でも、環境や季節で主食が変わるため、食べ方も変わります。

張ってるときに、アワセ方を工夫しても掛からないと感じたら、糸を緩めて待つとうまく行くことがあります。

ただ、糸がたるみすぎるとアワセが決まらないので、基本は張って必要を感じた分だけたるませる、という調整ができると上手い人と言われるでしょう。

あなたがこの調整ができるようになると、掛けられる魚の数がグンと増やせます。

④竿の硬さ(角度や持ち方でも変わる)

考え方は糸の張りと同じですが、柔らかい竿は食い込みが良いが掛ける力が弱い、固いとその反対になります。

また、同じ竿でも角度で硬さを変えられます。

本的には糸と竿が90度だと一番柔らかく、竿と糸を一直線にすれば竿が曲がらず硬いのと同じになります。

どの角度で合わせるで、アワセの成功率が変わることは珍しくないです。

角度だけでなく、竿を持ち方でも変わります。握る手を軽く持つと、食い込みが良なります。

また、力を入れないほうが初期始動を早くできるので、基本的には柔らかく持つほうがメリットが大きいです。

⑤アタリを出す場所

アクションや食わせる場所(水深など)でも、アワセがうまくいく確率が変わります。

例えば、魚の数が濃い場所に餌を落とせば取り合いとなって、深く食いつき掛かりやすくなります。

また、ルアーでも、巻くスピードやアクションの違いで、食いつく勢いが変わるのでアワセの難易度が変わってきます。

水深や底からの距離なとでも変わってくることがあります。

当たりはあるけど掛からない、と感じからわずかに場所や動かし方、強弱を変えるだけで確率を上げられることがあります。

その他、要素はさまざまです。(風や潮流で糸の角度が変わることでも影響を受けたりします。)

「そんな、微妙な変化で、本当に変わるの?」と思うのではないでしょうか。

体験するまではそう思うのが自然ですが、意識しながらやると自然と釣れる数が増えていきます。

⑥リールのギア比

リールのギア比とは、一回転あたりに巻かれる糸の量です。

自転車のギアと同じで、低いと力強く、高いとトップスピードが早くなります。

(リールは、買う時にハイギアかローギアを選んで、後からは変えられません。)

ギア比が高いほど、糸の緩みの解消が早く、素早くアワセができます。

一方で、低いとパワフルに巻き合わせができて、深く刺しやすいです。しかも、巻き始めが軽いので、糸フケがない状態なら初動が早いです。

どちらが良いかは、釣り方で変わりますが、止めたときに掛けたいならハイギア、動かし続けて掛けたいならローギア、という傾向があります。

⑦アタリに気づいてないかも。

あたりには、次の種類があります。

- 竿を通じて手で感じる(手感度と言われ、気づきやすいアタリが多い。)

- ラインや竿先が動く(目感度と言われ、注意していないと気付けない。)

- 重さがなくなる(魚が食って錘などの重さが少し軽くなる。知らないと気づけない。)

どのアタリも、「違和感を感じる」くらいの弱い場合もあります。

それらのアタリを敏感に察知して、アワセることで更に多くの魚が釣れるようになります。

アワセが練習できる釣り

この記事を読むだけでも、あなたはアタリに関する知識が中級レベルになっているでしょう。

そして、知識と合わせて感覚も分かれば、あなたは大きく上達することになります

そこで、アタリが多い釣りをすると、上達が早められます。

具体的には、東京周辺なら「船アジ釣り(ライトアジやアジビシ)、シロギス釣り」、ルアー釣りなら「管理釣り場」が候補にできます。

少ない道具で始めやすいだけでなく、魚がたくさん釣れてかつ美味しいので、上達以外のメリットも大きいことも魅力です。

特に船なら、電話してお店に行くだけで多くのアタリを経験できます。

乗船に慣れていない場合は下記のサイトが参考になります。

【東京・神奈川発】手ぶらで釣り体験:簡単に行けて、料理もしてもらう

まとめ

この記事では、次のことをお伝えしてきました。

- アワセの意味として、数だけでなく、警戒心の高い大物を掛ける効果もあること。

- 合わせの種類として、タイミングと操作を組み合わせること。

- アワセ次第では、竿が折れたり、糸が切れるなどのトラブルになること。

- 合わせの基本は、早アワセで瞬発的に動かすことだが、スイープが効果的なことも多いこと。

- アワセの前が大事で、その7つの要素。

いかがでしたか?

アワセが上手くなると、釣りが楽しくなります。

しかも、あなたは美味しい魚をたくさん釣れる人になって、自分も周りも喜ばせる人になるでしょう。

テクニック関係の記事を下で紹介しているので、アナタの興味があるものから読んでみてはいかがでしょうか。