「船釣りで、根掛かりによるロストが多くい。

外す方法だけでなく、そもそも根掛かりさせたくない」と思いませんか?

船の根掛かりは、岸とは異なるテクニックがあります。

船では、岸と異なり、根掛かりの真上から対策できるので、あなたは方法さえ知っていれば、かなりロストを減らせます。

1「隣の人が3〜5個以上のロストしても、あなたはロスト無し」も起こりやすいです。

そのうち、同船者から「根掛かりしないのに、よく釣るねぇ」と言われるでしょう。

なにより、あなたが知ってれば、友人や家族に伝えられるので、ありがとうと言ってもらえます。

11のコツがありますが、全てをできる必要はありません。1つでも2つでも、覚えた分だけ根掛かりの確率が減らせます。

そんな方を次のとおり、お伝えしていきます。

- 「根掛かりの仕組み」:うまくなるために最初に知っておきたいこと

- 「回避方法8つ」:「操作」と「道具」で防ぐ

- 「外し方3つ」:「テクニック」と「知識」で外す

- 「外れないときの、糸の引っ張り方」:船釣り用の太い糸を引っ張る方法

なお、この記事は次の経験から記載しています。

- 関東在住、30年の釣り経験があり、130種類以上の魚を釣ってきました。

- 現在は、仕事と子育て(小学生と幼児)をしつつ、東京湾で年間100匹~300匹釣っています。

- 小学生のときに祖父から釣りを学んでから、ほぼ毎週父にせがんで一緒に行ってました。

- その結果、エサ、ルアー、フライと様々な釣りで、岸や船から楽しんでいます。

「根掛かりの仕組み」

後ほど具体的な回避方法や外し方を解説しますが、その前に次の2つを知っておくと、あなたはとても効果的な根掛かり対策ができます。

- オモリが引っ掛かってるだけのことが多い

- ハリは、時間差で根掛かる

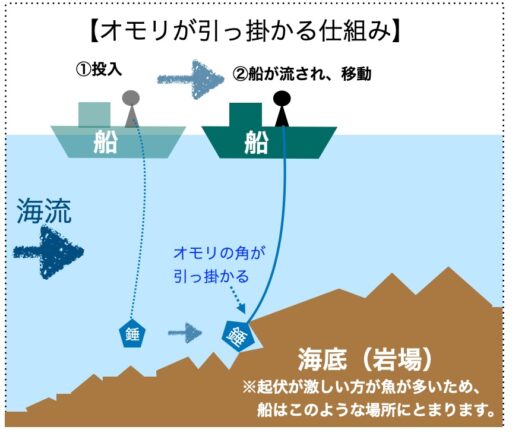

オモリが引っ掛かってるだけ

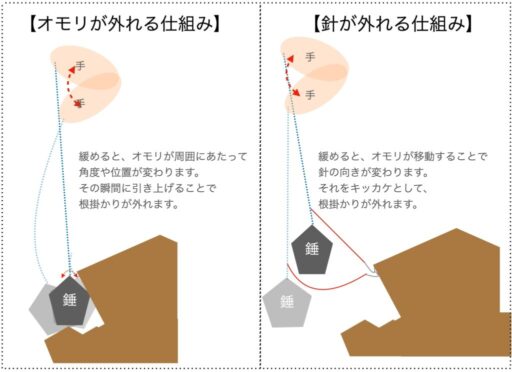

根掛かりと感じても、実は「針」でなく「オモリ」が原因のことが多いです。

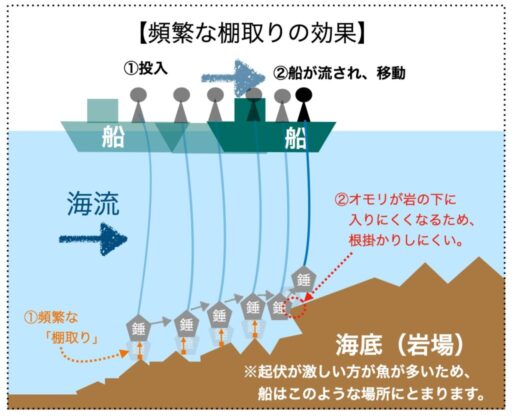

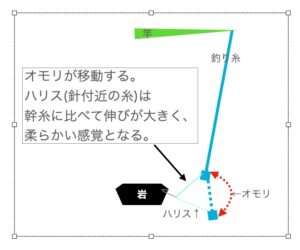

仕組みとして、船が流され、下図のようにオモリが岩の下に入ることで発生します。

そして、この状態なら、コツさえ知っていれば高確率で外せます。

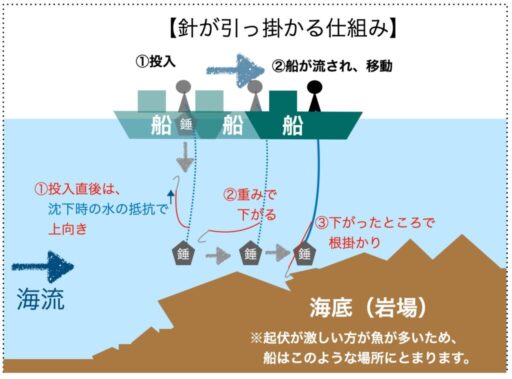

針は、時間差で根掛かる

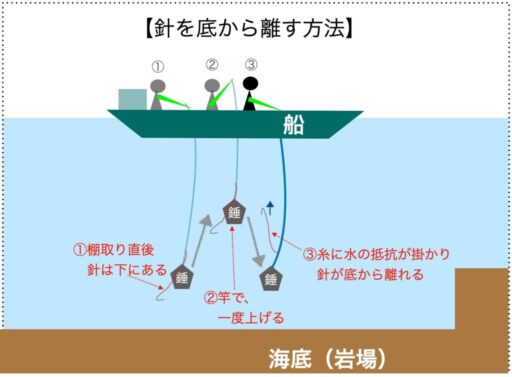

針は軽くて沈むのが遅いので、下図のとおり、底に着くまでに時間が掛かります。

例えば、オモリを底に長い時間置いておくと、針が底に着いて根掛かります。

そして、針は外れにくいため、取れる確率が一気に下がります。

なお、針の沈む速度は、針の大きさや太さでかなり変わりますが、1mあたり10〜30秒ぐらいです。

【回避方法 8つ】

具体的な、回避するコツをお伝えしていきます。

「操作」と「道具」のそれぞれのアプローチがあります。

「操作」で防ぐ

- 回避①:着底時間は短くする。

- 回避②:頻繁に「棚取り*」を行う。

(*たなとり:底まで沈めて、一定の距離巻き上げること) - 回避③:糸の傷みをこまめにチェック。

- 回避④:魚が掛かったら、素早く回収を始める。

「道具」で防ぐ

- 回避⑤:オモリの形状や素材を変える。

- 回避⑥:エダス(針が結ばれている糸)を短くする。

- 回避⑦:針の数を減らす。

- 回避⑧:針を小さくする。

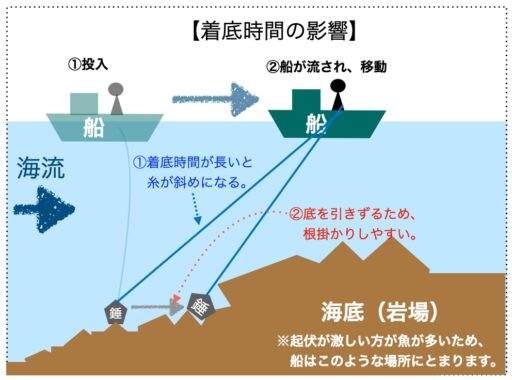

回避①:着底時間を短くする。

ほとんどの原因は、オモリが引っかかることとお伝えしました。

それを防ぐためには、着底時間を短くすることです。

理由は、下図のとおりです。

自分は止まっていても、船が動いて底を引きずるので、いつか引っ掛かります。

しかも、時間が長いほど船が移動して糸が斜めになります。

すると、オモリが岩の角に食い込むので、引っ掛かりが強くなり、外れにくくなります。

例えば、カサゴやカワハギなどは着底をさせて釣りますが、その場合でも、着底時間は5〜15秒程度が目安にしましょう。

船の流されるスピードが早いほど、または岩の起伏が激しいほど、短い時間が良いです。

実践としては、最初は短い時間から試して、根掛かりしなければ時間を伸ばしていくことになります。

回避②:頻繁に「棚取り」を行う

下図のとおり、棚取り(底に落として、少し上げる)を定期的にすることで、岩があっても、常に一定の距離を離せます。

しかも、棚取りは「魚を釣るための重要テクニック」でもあります。

根掛かりを避けつつ、釣れる魚が増やせます。

釣れる理由は、下図のとおりエサが上下することで、目立って魚が反応するからです。

具体的には、上への動きは魚にとってはエサが逃げるように見えて、焦って食いつきます。反対に、落ちてくると弱って沈んでいくようにみえ、チャンスと思って食いつきます。

(ちなみに、どちらの動きで食うかは魚種や日によって変わります。それを意識することで釣れる人になりますし、操作して釣れると達成感が強くて面白いです。)

回避③:糸の痛みをこまめにチェックする

オモリ付近の糸は、海底とぶつかる頻度が高いです。

そのため、小さな傷が蓄積していき、そのうちに簡単に切れます。

あなたは、次のような経験をしたことはないでしょうか。

仕掛けを投入し「底をしっかりとって釣ろう」と、着底を感じました。

少し待っていると、重みがのって竿がゆっくり曲がります。

あなたは「根かがったかな」と気付き、竿をやさしく持ち上げたら急に軽くなり竿がまっすぐに。

そして、オモリだけ取れた仕掛けが帰ってきます。

最初の頃によく体験することで、これは傷の蓄積でおこるロストです。

対策は簡単で、定期的にオモリ付近の糸を強めに引っ張って切れるかどうかチェックします。

切れたら結び直しとなりますが、いずれは水中で切れるはずだったので、オモリを無くさずお得です。

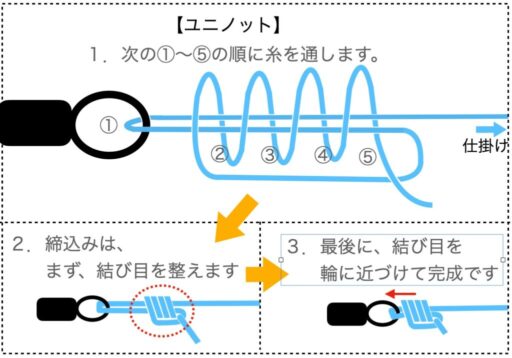

なお、切れた糸を結び直す際は、下図のユニノットが結びやすいです。理由は、強度が出るだけでなく、残りの糸が少なくても結べるからです。

回避④: 魚が掛かったら、素早く回収を始める。

多くの魚は違和感を感じると岩場に隠れます。

カサゴように岩の間で生活する魚なら、餌に食いついた瞬間に岩場に戻るほどです。

放置していると、針もオモリも岩場に持っていかれて、根掛かりする原因になります。

そのため、魚が来たら直ぐに回収を始めます。

なお、大物が掛かったときは、糸が切れないようにゆっくりする必要があります。

その場合は「始動は早く、あとは切れないようにゆっくり上げる」が、大物を釣る確率を高めてくれます。

回避⑤:オモリの形状や素材を変える。

「細長い形」のオモリなら根掛かりにくいですが、素材の硬さも影響します。

オモリの多くは鉛製で、鉛は爪で傷が付けられるほど柔かいので、力を掛けると岩に食い込んで外れにくいです。

一方で、「硬い素材」のオモリなら、力をかけても岩の凹凸に食い込みにくく、根掛かりの確率を下げられます。

ただ、デメリットとして、特殊な形状や素材のオモリは高いので、コスパは下がります。

また、前述したように、着底時間が長いとオモリの結び目が引っ掛かるので、結局は根掛かります。そのため、回避する操作と合わせて利用すると効果的です。

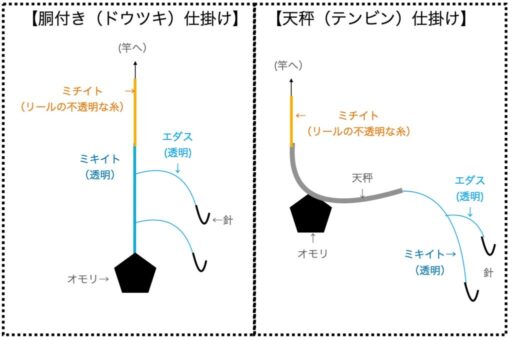

回避⑥:エダス(針が結ばれている糸)を短くする。

下図のうち、「胴付き仕掛け」なら有効な方法です。

エダスを短くするほど針が底から離れるからです。

もし、「天秤(テンビン)仕掛け」なら長くする方が針が底着するまでの時間が長くなるので、若干の根掛かり対策になります(実際には微妙な差ですが‥)。

回避⑦:針の数を減らす。

根掛かりを減らすだけでなく、絡まることも防げます。(絡んだときも外しやすい)

ただ、慣れてくると他の対策のほうが効果が強く、また、針の数が少ないと釣れるスピードが下がります。

そのため、絡まったりして針の数が自然に減ったら、そのまま使う。

というやり方もアリです。

回避⑧:針を小さくする。

小さい針は海底に触れても掛かりにくいだけでなく、針の重さが軽いので着底までの時間が遅くなることも根掛かりを減らせす要素になります。

ただ、大きな魚が来たときにも係りが悪くなるので、魚のサイズを見ながら決めることになります。

【外し方 3つ】

次の3つを組み合わせることで、外れやすくなります。

- 外し方①:糸を手で直接持って外す。(怪我しないための注意点あり)

- 外し方②:弱い力だけで、引っ張る。

- 外し方③:素早い対応が成否を分ける(岸とは異なる、船ならではの要素)

- 【補足】竿の性能が高いと、ロストを避けられる理由

外し方①:糸を手で直接もって外す

船長から教わったとても有効な方法で、この方法をやるようになってから、格段に外れるようになりました。

これに関してはイメージしにくいかもしれません。それでも大丈夫で、とりあえず「糸を手で直接の持つ」ことさえすれば外れやすくなるからです。

とはいえ、理屈が気になるかもしれないので、参考までに書くと、「竿は魚が暴れても外れにくい構造なので、地面が相手でも同じで振っても外れない。」からです。

あなたが外したいと思ったら、手で糸を直接持つことを実践して見てください。

大切なポイントは、「竿で強く引っ張ることはせずに、早めに糸を手に持ち変える」ことです。

手でも糸を待つ前に、竿で強く引っ張ってしまうと、針やオモリを地面に食い込ませて、ハズレにくくなるからです。

糸を持った後の操作は、下の「外し方②」で詳しくお伝えします。

ケガを防ぐために、特に注意してほしいのが「糸を指などに巻きつけないこと」です。

たとえあなたが動いていなくても、船が流れると糸が引っ張られてしまいます。

そのとき、指に糸が巻きついていると、食い込んでケガをすることがあります。

糸は必ず「指でつまむ」ように持ちます。安全に作業できるだけでなく、繊細な作業ができるため、外す確率も上げられます。

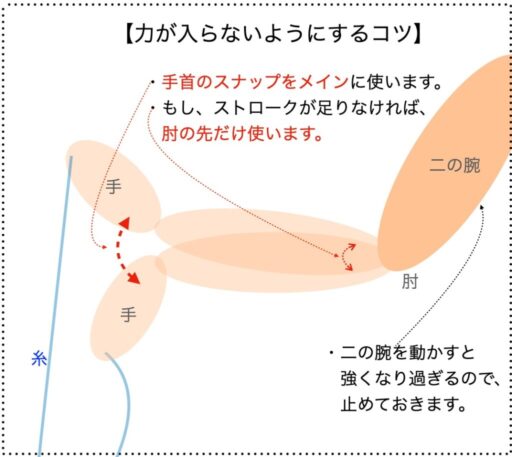

外し方②:弱い力で、細かく引っ張る。

根掛かりを外すためには「衝撃を、弱い力で連続で与える」ことがコツです。(ルアーやる人ならドックウォークさせるイメージです。)

ここでも「強く引っ張らない」ことがポイントです。「弱い力」で、下図のように「軽く扉をノック」するように糸を引きます。

糸に振動を与えると、オモリが細かく踊るように頭を振るので、それが外れるキッカケとなります。

水中では下図のようにオモリが細かく左右に動くことで、岩がら外れます。(陸でも同じ動きするので、見ながら練習しておくと、根掛かったときに上手くできます。)

「外れた!」と感じたら気を抜かないで、直ぐに次の作業に移ります。

具体的には、意図を持ったまま、手を高く上げ(もしくは少し糸を手繰り寄せ)、底からオモリが離れるようにします。そして、少し待ちます。

この作業をする理由は、取れた時にすぐ手を離すと、同じところ(岩の間とか)に落ちて再び根掛かるリスクが高いからです。

少し待ってから手を離して、糸をリールて巻けば、再度根掛かるリスクが激減します。

そして、あなたは下記の「素早い対応」を意識すれば、ロストが減ることを実感できるはずです。

外し方③:素早い対応が、成否を分ける

根掛かりを感じたら、上①②の対応を始めるのが早いほど、取れる確率を上げます。

理由は、(回避のコツと同じで、)根掛かり後の時間が経つほど、船が流れて糸の角度が斜めになりるからです。

悪いことに、外れないだけでなく、被害も大きくなる傾向があります。

例えば、最初は針一本だけの根掛かりでも、糸が斜めになると、仕掛け全体が底に近づくので、地面を擦ります。

そして、別の針やオモリも追加で根掛かります。

その結果、仕掛け全てを無くすリスクが高くなります。

【補足】竿の性能が高いと、ロストを避けられる理由

素早く対応するほど取れる確率が上がりますが、有効なのは根掛かってから5秒以内に外す作業を開始することです。

始めるタイミングを早くするだけで、根掛かりを飛躍的に無くせます。

一方で、あなたが「直ぐに気づけない」、「魚が根掛かりが見分けられない」と感じるなら、竿のせいかも知れません。

理由は、竿によって感度が異なるからです。

感度が良いほど、根掛かりした瞬間の重さの変化が鮮明になりますし、魚と根掛かりの違いも見分けやすくなります。

その結果、対応スピードが早くできて、根掛かりが回避率が上がります。

竿の購入コストは掛かりますが、根掛かりが多いと、仕掛けだけでなく、作り直し時間も奪われ、乗船時間(乗船代)を含めたコストが掛かります。

これを考慮すると、あなたが感度が原因と感じたら、竿を買えばその後のコストが抑えられることになります。(そして、魚のアタリも分かりやすくなるので、釣りがもっと楽しくなります。)

幸い東京湾なら感度の良いオールラウンドの竿を一本買えば、さまざまな魚釣りで使えます。そして、根掛かりに素早く対応できます。

もし、選び方に迷うなら次のサイトが参考になるでしょう。

【東京湾の船釣り】一本でオールラウンドな竿を選ぶ(初めても安心)

【釣竿の種類】簡単な見分け方と、便利なオールラウンドな竿とは?

さらに上の対応を目指すなら

上手くなると、根掛かりをかなりの確率で外せますし、もし取れない場合でも被害を小さくできます。

例えば、「仕掛けを丸ごと無くすのを避け、針1本のロストで済ます。」、「オモリの根掛かりだから、すぐ即時対応して高確率で外す」などです。

これは、あなたは「オモリと針のどっちが根掛かったのか見分けられる」ことで可能になります。

なお、船の仕掛けは針が複数ついてることが多く、一本なくなった程度なら、使い道があります。

「針が少ない根掛かりしにくい仕掛け」になるだけでなく、もし交換した場合でも後で使えます。

よくあるパターンとしては、「終了15分前に仕掛けをロスト。新しい仕掛けを出すの勿体無い」と感じた時に活躍します。

釣りに慣れてきたら、針だけ買って糸と結ぶ練習をしておきます。そうすれば、コストはほとんど掛けずにすぐ復旧できます。

では、どのようにしたら「オモリが針のどっちが根掛かってるか見分けられる」のでしょうか。

以下に、詳しくお伝えします。

「オモリと針のどちらが根掛かりしてるか、見分ける方法」

引っ張ったときの、感触で見分けます。

具体的には下記でお伝えしていきますが、合わせて陸で体験※しておくと、水中でも同じことが起きるだけなので簡単に見分けられるでしょう。

※体験方法:地面に置いたバケツに、糸や針を引っかけ、引っ張るだけです。

以降を読むと、それぞれの感触の見分け方がわかるので、あなたも見分けられるようになるでしょう。

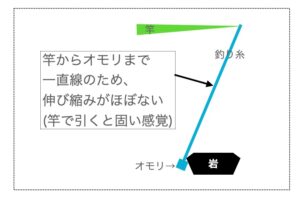

「オモリ」の根掛かりの感触

下図のように、太い糸が直結で繋がっているので、手で引いた時の感触は「動かない」「伸び縮みを感じない」ものになります。

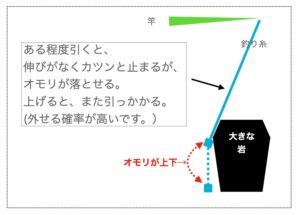

イレギュラーなパターンとして、根掛かってるのに上下することがあり、それは下図のとおり「高さのある岩の角に引っ掛かっている」ときです。

この場合、感触として「少し上げると『カツッ!』と止まる」、「動くけど、ザラザラした振動」となります。

そして、オモリなら、早いタイミングで対応すると高い確率で取れるので「いかに素早い対応に移れるか?」がキモになります。

「針」の根掛かりの感触

針が長かったときは、下図のとおり上下に動く余地があります。

上で書いた「高さのある岩の角にオモリが引っ掛かるパターン」と同じに見えますが、体験すると分かりますが、感覚的な違いが大きいです。

例えば、オモリが「カツッ!と止まる」感覚が、針の場合はありません。

理由は、針に結ばれている糸(エダス・ハリス)は、細くて伸び縮みするからです。クッションとなるため、硬いゴムが挟まっているような感覚になります。

以下で、体験方法の詳細をお伝えするので、簡単ですし、体験することでスキルをあなたのものにできるでしょう。

【感触の違いの体験方法】

体験方法は次のとおりです。

釣り当日、仕掛けのセッティングが終わったタイミングで行います。

まず、「針とオモリを、それぞれの手で持って引っ張って」ください。針付近の糸の伸びを感じられるでしょう。

次に、「オモリとリールの糸(不透明な糸)を、それぞれの手で持って引っ張って」ください。先ほどくらべると、「カツッ!」と糸が張る感触になると思います。

その後、まずはオモリをバケツに引っ掛けます。それを緩めた状態から引っ張っぱります。

次は、針をバケツに引っ掛けて、同様に引っ張ります。

オモリの時の時に比べると伸びを感じ、また、オモリがブレるのも感じるでしょう。

水中では少し鈍くたらだけで、感覚同じなので見分けられるようになるでしょう。

外れないときの、糸の引っ張り方

これまで記載した方法を試しても外れないなら、糸が切れる覚悟で引っ張ります。

その際、船釣りは、岸釣りと大きく変わります。

理由は、「船は流されて移動するから」で、岸釣りとは違って、あなたが引っ張る必要はないです。

具体的には次のとおりです。

【外すことを諦めたときの「糸の切り方」】

- 「外すために手に持った糸」を離します。

- リールを巻いて、竿と糸を直線状にします。この時、リールの糸が滑って出ていくなら、糸が巻いてある部分を親指で強く抑えます。

- 船が移動して糸が張っていくので、そのまま待ちます。

- 糸が張りが強くなり、切れます。

なお、あなたが針とオモリの根掛かりを見分けられるなら、針だと分かった段階で、手で引きちぎることも可能です。

(ただ、ミチイトpe2号以下またはハリス2号以上なら、タオルを使ったほうが安全です。)

まとめ

本記事では、根掛かりの「回避する方法」と「外すコツ」を解説してきました。

改めて、ポイントすべてまとめます。

【回避する8つの方法】

- 操作で防ぐコツ 4つ

「1. 着底時間」「2. 棚取り」「3. 糸のチェック」「4. 魚の回収」 - 道具で防ぐコツ 4つ

「1. オモリの形状や素材」「2. エダスの長さ」「3. 針の数」「4. 針の大きさ」

【外すための操作 3つ】

- 「糸を直接持つ」

- 「弱い力で、細かく引く」

- 「素早く対応」

【補足:竿の性能が高いと、ロストを避けられる理由】

再掲

いかがでしたか?

あなたも実践すれば、回収率が上がって快適に釣りができます。

このブログでは釣りに役に立つ記事を発信していきます。この記事が役に立ったなら、あなたは他の記事をよめば更に楽しく釣りができるでしょう。

ぜひ、ご活用ください!