「クーラーボックスをなんとなく使っているけど、あっているかな?

釣った魚を美味しく食べるためには、どう保存したらいいんだろう。

また、クーラーの保冷力を失わないように気をつけることはあるのかな?」

と思っていませんか?

この記事を読むと、クーラーボックスの使い方に関する3つのポイントがわかります。

そしめ、あなたが読み終えるころには、「ちゃんと使えているか不安…」という気持ちもなくなり、自信を持って釣った魚を美味しく持ち帰れる人になっているでしょう。

- 意外と知られていないクーラーボックスの『使い方の基礎知識』

- 魚を入れる前の処理方法(活き締め)

- クーラーボックスの保冷時間を長くする方法5選

この記事は、以下の経験をもとにお伝えしていきます。

- 関東在住、30年の釣り経験があり、130種類以上の魚を釣ってきました。

- 現在は、仕事と子育て(小学生と幼児)をしつつ、東京湾で年間100匹~300匹釣っています。

- 小学生のときに祖父から釣りを学んでから、ほぼ毎週父にせがんで一緒に行ってました。

- 今では、エサ、ルアー、フライと様々な釣りで、岸や船から楽しんでいます。

1. 意外と知られていない『使い方の基礎知識』

具体的には、3つのシーンに分けて使い方を知ることで、あなたのクーラーボックス活用スキルが上げられます。

- ①釣った魚を入れるとき

- ②帰宅するとき

- ③家で魚を処理するとき

①釣った魚を入れるとき

「魚を入れる環境」の作り方

魚を冷やすためには、氷などの保冷剤だけでなく、海水も入れておきます。

海水の氷風呂になるので、魚の温度をすぐに下げられます。

釣った魚の体温は意外と高く、芯まで早く冷やさないとおいしさが失われます。

それを防ぐために、冷たくした海水で冷やします。

また、海水のメリットとして、魚がふやけにくいです。真水(氷)だと浸透圧で魚に水が入り込んで、身が水っぽくなるリスクがありますが、それを避けることができます。

海水は少なめに入れるのがポイント

海水は暖かいので、入れすぎると氷が全て溶けて冷やせなくなります。

初めは、魚がギリギリ浸るの量にしておきます。もし、魚の量が増えて浸らなくなったら、少しずつ海水を足していきます。

実際にやってみると、「意外と魚をたくさん入れても、海水を足さなくても大丈夫なんだ」と感じるはずです。

これは、氷が少しずつ溶けて水量が増えるので、魚を追加しても自然と浸かりやすくなるからです。

ちなみに、大きな魚が入りきらないときは、氷を砕いてみましょう。

細かくなった氷がすき間に入り込み、スペースが広がって、さらに魚を詰めやすくなります。

なお、ペットボトルを凍らせた氷を使うと、溶けても水が増えず、魚が浸かりにくくなることがあります。そんなときは、中の水を出すだけでスペースができ、魚を追加しやすくなります。

大量に釣れたらラッキーですが、ペットボトルが邪魔になり、入れるのに困ることも。その場合は、ペットボトルをハサミで切って氷だけにすれば、スペースを有効に使えます。

氷の量の目安

季節によって変わりますが、次が目安です。

- 容量16L:保冷剤 約3kg(2Lペットボトル1本+市販の氷1kg)

- 容量25L:保冷剤 約4kg(2Lペットボトル2本分)

ただし、これはウレタン素材のクーラーボックスを想定した場合の目安です。

あなたの使うクーラーボックスの性能によって、必要な氷の量は大きく変わります。

もし「自分のクーラーボックスの保温材が何か分からない」という場合は、特に夏場は上記の1.5倍ほど入れておくと安心です。

※「ウレタン素材って何?」と気になったなら、以下の記事の前半を見ると、素材ごとの違いが分かるようになります。

クーラーボックスの素材と選び方(釣り用、キャンプ用の違いも解説)

②帰宅するとき

片付けなどを終えて魚が十分に冷えていれば、海水だけを捨てて氷だけ残すことも可能です。

こうすることで、クーラーボックスが軽くなって持ち運びやすくなり、水漏れのリスクも減らせます。

「海水を捨てても保冷できる?」と思うかもしれませんが、すでに海水で魚の芯まで冷えているので、その冷たさは氷だけでもしばらく保てます。

また、「氷が魚に直接当たって傷まない?」と心配になる方もいるかもしれませんが、帰宅までの数時間程度なら影響はほとんど感じないでしょう。

③家で魚を処理するとき

氷が入ったクーラーボックスは、家で魚を下処理するときにも便利です。魚を一時的に冷やしておけるので、作業の合間でも鮮度をしっかり保てます。

特に、魚がたくさんいる場合に活躍します。

最初に全ての魚を「ヒレ切り+ウロコ落とし」まで済ませて一度クーラーボックスに戻すことで、冷蔵庫が汚れにくいです。

「クーラーボックスに戻すのは、衛生面が気になる」と感じるかもしれません。

そのヒレやウロコだけ落とした、皮が残っている状態なら身は綺麗に保てます。

後は、「頭・ヒレ・内臓の除去」→「洗い流す」→「冷蔵庫へ」と進めると、魚を冷やしたまま効率よく作業ができます。

なお、処理工程は、次のページを読むとイメージしやすいです。

→釣った魚の保存方法(手間を増やさず簡単!3日ほど刺身で食べる)

2.釣った魚をクーラーを入れるときの処理方法(活き締め)

ここまでの内容だけでも、クーラーボックスをしっかり活用できるようになります。

さらに、次に紹介する「魚を入れる前の処理(活き締め)」を知っておけば、鮮度をもう一段階高めて持ち帰ることができます。

ただし、活き締めの方法は、魚の種類やサイズによって変わってきます。

簡単かつ効果的な方法を選ぶために、次の3パターンに分けて紹介します。

- 小さな魚(15センチ以下)

- 中型以上の魚(15センチ以上)

- イカやタコ

小さな魚(15センチ以下)

「氷締め」という方法なら、手軽で効果的です。

小さな魚なら、体の芯まで素早く冷やされるため、暴れる前に弱らせることができ、身が締まって美味しさを保てます。

やり方は簡単で、釣った魚をそのまま氷と海水を入れたクーラーボックスに入れるだけです。

アジ、イワシ、シロギスなど、小型でも美味しい魚に向いています。

手間がかからず、すぐ釣りを再開できるのも大きなメリット。数を釣って、しっかり食べごたえのある量を確保できます。

こうした点からも、小型魚とは特に相性の良い締め方と言えるでしょう。

中型以上の魚(15センチ以上)

このサイズになると冷えるまで時間がかかるので、血抜きをした方が鮮度が保てます。

やり方はエラをハサミで切って、海水を入れたバケツに頭から漬けて、数分置いておくだけです。

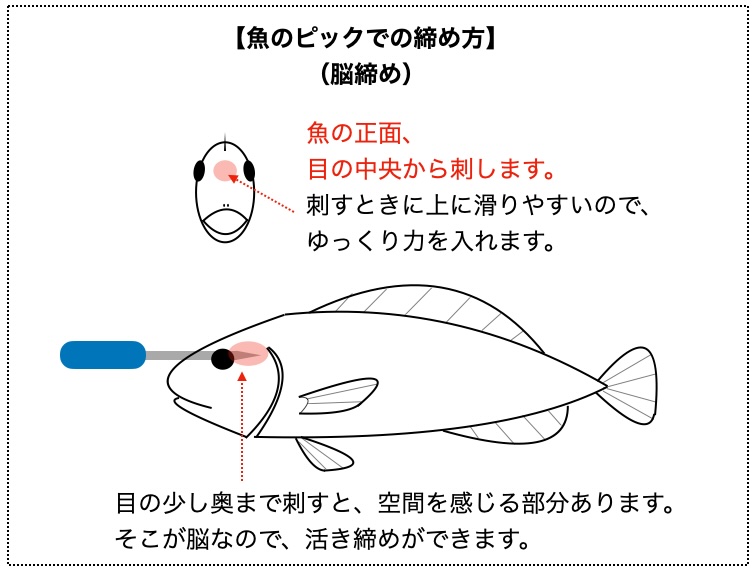

脳締め(下図のとおり)を組み合わせることで、もっと効率的に美味しく食べられます。

締め方については下記のページを前半だけ読めば、詳しくわかります。

イカやタコ

「目と目の間」を刺して、締めます。

色が白くなれば成功で、見た目で判断できるので、分かりやすいです。

締める専用の道具もあるんですが、実は「ハサミで刺す」でも効果は同じです。

さらには、イカなら刺さなくても「圧迫」するだけで締められます。

釣り用ペンチで“目と目の間”をギュッと挟んで白くなれば、完了です。

イカやタコをクーラーボックスに入れる時の注意したいことは、水に直接つけないことです。

理由は魚と違い、身に水が染み込みやすくて、味が落ちるからです。対策は「ジップロックなどの防水ビニール袋に入れてから、クーラーボックスに入れる」と美味しく持って帰れます。

3. 保冷時間を長くする方法5選

次の5つの方法で、氷を長持ちさせられます。

あなたが「氷が追加できなくて心配」と感じる場面でも切り抜けられるかもしれません。

- 直射日光から守る

- フタの開閉を減らす

- 空間を減らす

- 地面の熱に注意

- 先に冷やしておく

直射日光に当てない

日影がある釣り場なら、日影にクーラーボックスを置きます。ただ、日影を見つけられない釣り場も多いでしょう。

そのときは、クーラーボックスの上に別の荷物を置いて直射日光から守ります。

ただ、この方法はフタの開閉が不便になります。そのため、あくまで日差しが強くて、氷が心配なとき限定の対策と言えるでしょう。

フタの開閉を減らす

開けるたびに外の暖かい空気が入りこみ、氷を溶かします。

対策として、開ける回数を減らしたり、開け方を狭くすると有効です。

なお、クーラーボックスがフタに小窓が付いているタイプもあります。それなら、保冷を維持しつつ、快適に使用できます。

空間を減らす

クーラーボックスの中に何も入っていないスペースがあると、フタを開けたときに外の空気と入れ替わりやすくなります。

スペースが大きいほど冷気が逃げやすく、氷も早く溶けてしまいます。

そこで、その空いた部分に何か詰めておくのが効果的です。

たとえば、ビニール袋をふくらませて入れておくだけでも、逃げる空気をかなり減らせます。

さらにおすすめなのが、防水タイプのタッパーです。

空間を減らせるうえに、食料を入れば、清潔に保ったまま冷やしておけるので一石二鳥です。

釣った魚が増えてスペースが足りなくなったら、タッパーの中身を出して、そこに魚を入れればOK。無駄なくスペースを使えます。

地めんの熱に注意

真夏の地面はとても熱く、その熱でクーラーボックスの氷が早く溶けてしまいます。

地面に直接置く前に、水を撒いて冷やしておくと、氷が長持ちします。

また、防波堤などで何度も場所を移すと、毎回熱い場所に置くことになり、さらに氷が溶けやすくなります。

なるべく移動を少なくしたり、地面を冷やしてから置くようにすると、氷が長持ちします。

先に冷やしておく

常温のクーラーボックスに氷を入れると、内部の温度が下がるまで氷は溶けていきます。

そこで、あらかじめ別の保冷剤で内部を冷やせば、メインの氷を入れたときに溶けにくいです。

冷えた状態をつくっておけば、あとで入れる氷は長持ちしますし、最初に使った保冷剤を取り出せば、重さも増えず、スペースも有効に使えます。

クーラーボックスを買い替える場合

あなたがここまで読んだ作家、「そこまでやるのは面倒」と感じたなら、購入する時期と言えるでしょう。

特に、クーラーボックスはシンプルに見えて性能差は大きいです。そのため、見た目が同じに見えても、買い替えにより使い勝手の良さをかなり改善できます。

あなたにあったクーラーボックスを選びたいと思ったら、次のページが参考になるでしょう。

→釣り用クーラーボックス:東京・関東用の選び方とおすすめ12選

まとめ

本記事では次のことを解説してきました。

- クーラーボックスの『使い方の基礎知識』として、「①魚を入れるとき」「②帰宅時」「③魚の処理時」のそれぞれの活用方法

- 魚を入れる前の「締め方」の紹介

- 「クーラーボックスの保冷時間を長くする方法」として、「直射日光からの守り方」「冷気を逃さない方法」

いかがでしたか?

クーラーボックスの使い方は、釣った魚をおいしく持ち帰るスタート地点です。

丁寧に保存した魚は、あなたが家族と食べたり、近所に配ったときに、美味しくそして安心して喜ばれます。

なお、帰宅後の冷蔵庫に入れるまでの魚の処理も知りたいなら、再掲となりますが次のページが参考になるのではないでしょうか。