「船釣りの血抜きの方法を知りたい。

船上ならではの効率的な方法で、短い時間で効果を出したい。

そして、たくさん魚を釣りたい。」

と思っていませんか?

市場やスーパーで見ると分かりますが、同じ魚でも血抜きすると値段が高くなっています。

あなたもこの記事を読んで血抜きをすると、釣った魚を更に高級にできる人になってはいかがでしょうか。

【この記事の内容】

- 船上の血抜き方法

- 船で使えるテクニック

- 船上での注意点

- 血抜きに関して、よくある疑問

(この記事を書いている人)

- 関東在住、30年の釣り経験があり、130種類以上の魚を釣ってきました。

- 現在は、仕事と子育て(小学生と幼児)をしつつ、東京湾で年間100匹~300匹釣っています。

- 小学生のときに祖父から釣りを学んでから、ほぼ毎週父にせがんで一緒に行ってました。

- 今では、遠征(一泊)の釣りも行きます。そして、エサ、ルアー、フライと様々な釣りで、岸や船から楽しんでいます。

船上の血抜き方法

使う道具

次の4つがあると、素早く作業ができます。

- ピック※

- ハサミ

- タオル

- バケツ(船で借りられる)

※ピックの代わりにナイフでも可能ですが、「ナイフは真っ直ぐ刺すのが難しい、切れ味が落ちやすい、大きな怪我につながりやすい」とデメリットが大きいので使いにくいです。

また、ピックなら、安全で使いやすいものが、ナイフより安い値段で買えます。

そして、一つ買っておけばずっと使えます。

参考に私の経験としては、ナイフなどの絞める道具をいくつか使ってきましたが、ピックが最も実用的でした。

また、その中でも釣りにおすすめのピックは下記一択と感じています。

理由は、折りたたみ式でコンパクト(フタも無くさない)、握りやすい、差しやすい先端(工具のキリのように回して刺せる)、サビに強いなど機能性を高く持っているからです。

血抜きの方法

次の順で作業します。

①魚の固定

②脳絞め

③エラを切る

④海水を入れたバケツに、2〜3分程度入れて、クーラーボックスへ

① 魚の固定

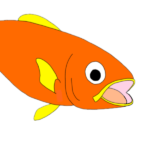

揺れる船のうえでもできる、短時間で簡単に固定する方法は次のとおりです。

魚(針が付いてても可)をタオルで包みます。

包み方は、頭だけが出るように体を一周巻くと、その後の作業を楽にしてくれます。

タオルで包んだら、床に寝かせておきます。船なら、座席に置けます。

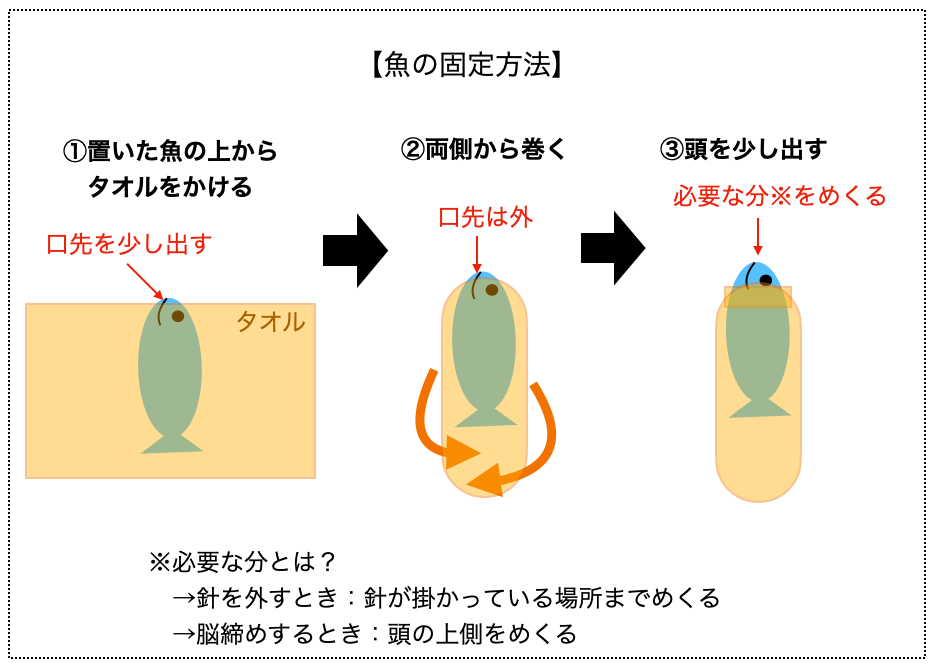

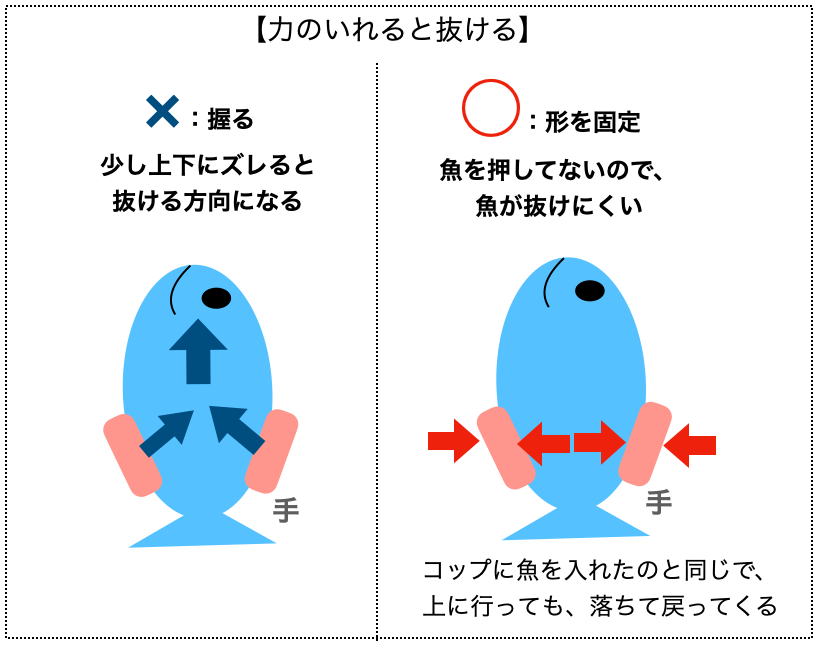

そして、手で押さえて魚を固定しますが、力の入れ方にコツがあります。

下図のように、魚を押さえつけるのではなく、魚と手の間に空間を作り、壁で囲むように力を入れるのがポイントです

この持ち方のメリットは、魚が静かになります。

しかも、魚は形状的に、圧迫すると上に滑りやすいため、握り込んで固定するのは困難です。

そのため、包み込む形の壁を作ることで、魚を必要以上に暴れさせずに、固定できます。

② 脳絞め

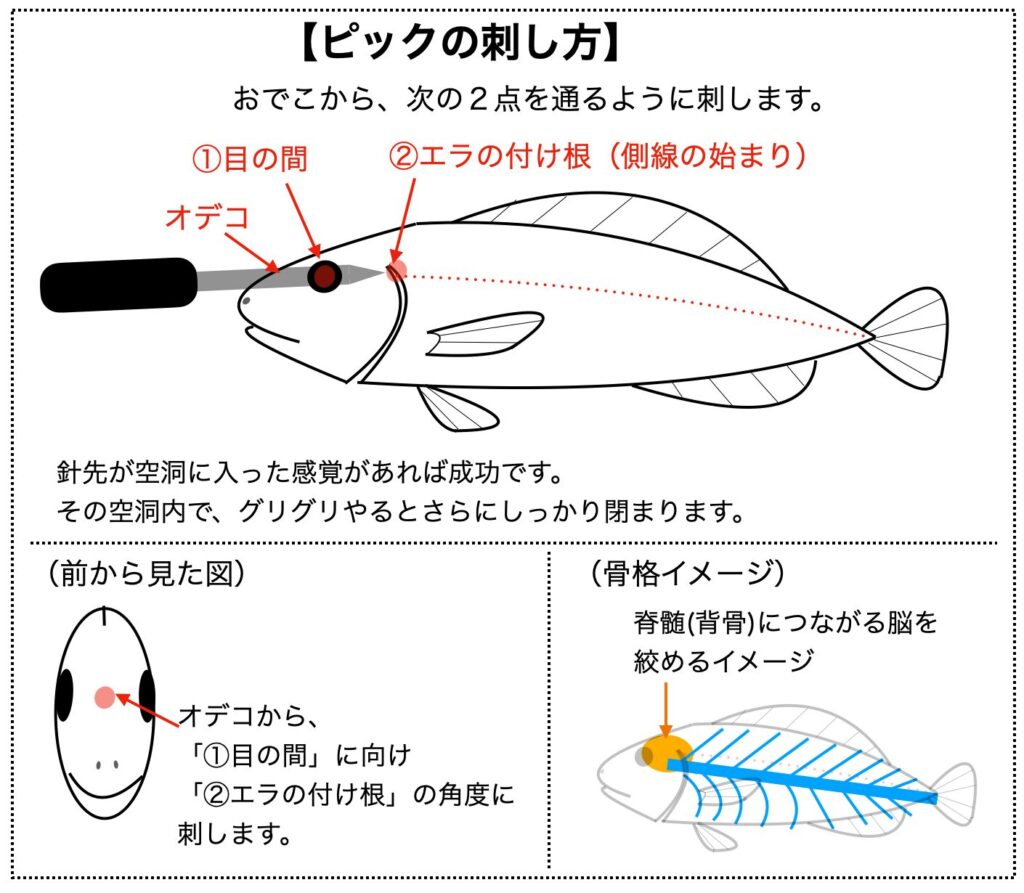

固定後、目の間から、ピックを通して脳絞します。

脳絞めをする理由は、筋肉が緩んで血が抜けやすくなるからです。

また、その後の作業が素早く安全になり時短になる、筋肉の動きを止めることで、身の鮮度を保ち、美味しく食べられる日数も延びます。

やり方は下図のとおりです。

オデコ、目の間、付け根の3点を意識すれば、どの魚種でも共通して使えます。

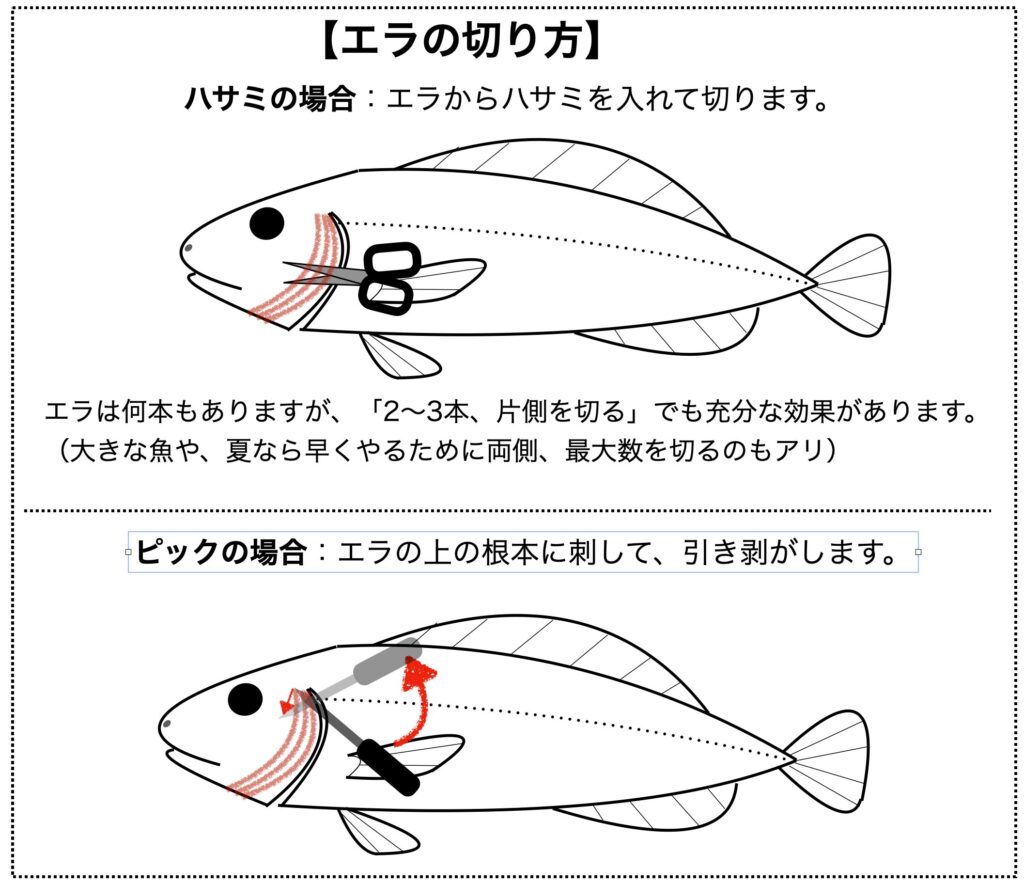

③ エラを切る

エラの切りやすいところを切断するするように、ハサミで切ります。

キッチンバサミなら、コスパが高いです。

キッチンバサミは安くても、持ちやすい、錆びにくい、切れ味も良いものが多いからです。

釣り用品もありますが、血抜きだけを考えるならキッチンバサミが向いています。

なお、慣れればハサミを使わずピックだけで血抜きできます。

その場合は下図のように、エラの根本を引き剥がすようにエラを切ります。

④ 海水を入れたバケツに入れて、2〜3分程度経ったらクーラーボックスへ移動する。

海水に入れることで、血が抜けやすくなります。綺麗に持って帰ることもできて、その後の調理が楽になります。

ただし、入れる時間やバケツの水の入れ替えが大切です。

バケツに長く入れておくと、常温なので魚の鮮度が大きく落ちます。

バケツの水は日光で水温が上がるので、その状態で魚を入れると劣化を早めてしまいます。

また、血抜き後の水は、時間が経つと悪くなり魚に臭いが移る原因になります。

定期的に水を入れ替えることで、魚の劣化が防げます。(血抜き直後の水は問題ありませんが、水温上昇には注意が必要です。)

なお、血抜きと合わせて、クーラーボックスで上手に保存すれば、美味しい魚が長く楽しめます。

保存方法を詳しく知るには、こちらの記事が参考になります。

→釣った魚をクーラーボックスで保存する方法(ポイント3つ)

“船釣りならでは”の要素として、船では足元から散水ポンプで水を出していることが多いです。(個々の席にホースがついてて、そこから常時海水がでます。)

その水をバケツに溜めれば、常に新鮮な海水で血抜きができます。

船で使えるテクニック

魚をしっかり釣りながら、効率的に血抜きをする”船ならでは”のテクニックは次のとおりです。

血抜きのタイミング

魚が釣れるタイミングは、一日の中でも限られています。

釣れるタイミングで血抜きをすると、チャンスを失いやすいです。

釣れるタイミングが限られるのは、魚が餌を食べる時間帯が限られていることや、船は途中でも魚を求めて移動するので、その時間は釣りができないからです。

そこで、「釣れるタイミング」と「血抜きのタイミング」をずらすと、釣果が増やせます。

その方法は、乗船する船に、散水ポンプ(個々の席のホースからが海水が出てくる)が付いていれば簡単です。

そのホースの下に、バケツを置くことで生け簀(イケス)として使えるからです。

これを利用して、釣れた魚の針を外したらバケツに入れて生かしておき、釣れるペースが落ちたり、船の移動時に集中して血抜き処理をします。

もしあなたが釣れ過すぎて、バケツから溢れるほど釣れたら釣り中でも血抜きが必要ですが、まとめて作業ができるので効率は上がります。

注意点は、生け簀用、血抜き用の2つのバケツが必要になることです。

予備のバケツは岸に置かれていることも多いので、出船前にお店に声をかけて借りておきます。

そして、水が出るホースは1人一つとなりますが、基本はイケス用として使い、血抜きをする時だけイケス用バケツから水を入れると楽です。

もう一つの注意点は、針を飲み込んだ魚など弱った魚はすぐに血抜きをすると鮮度を保てます。

もし、生け簀に入れても蘇生しなかった場合、血が止まって血抜きができず、その後常温で長く置かれて劣化が早くなるからです。

ちなみに、足元のホースは東京湾の船ではかなりの割合で設置されていますが、無い船もあります。

この場合はすぐに血抜きが必要となりますが、そのときに次の「竿受け」が活躍します。

竿受けがあれば、釣りをしながら血抜きができる

船釣りでは、竿受けという専用の道具があります。

竿受けがあれば、両手を離した状態で魚が掛かるのを待つことができます。

そのため、魚が掛かるのを待っている間に、血抜きができます。

なお、竿受けは、多くの船宿でレンタルできます。

ただ、下記のような竿受けを買うなら、最初からあなた用として準備すれば、スムーズで快適な釣りができるでしょう。

下記の商品なら、レンタル品と比べ、軽量で持ちやすく使いやすいからです。

汎用性が高く、一度買えばいろいろな船釣りに長く使えるのでコスパが良くできます。

船上での注意点

船を傷つけたり、汚れたままにしない

血抜きの道具で船を傷つけたり、血や魚のヌメりを放置はトラブルの原因になります。

タクシーをイメージしたら分かりやすいかもしれません。不必要な傷は持ち主(船長)としては避けたいはずです。

また、血などの汚れは滑りやすいので、下船時にあなたを含め転ぶリスクを高めます。

このことを考慮すると、ナイフの使用は避けのが安全です。

ピックでもリスクはありますが、被害はかなり小さくできます。

ちなみに、血抜きや魚のヌメりが船につけないのは不可能です。

ついたときにとれば良いだけです。

一度固まるとこびり着いて大変なので、乾く前に海水で洗い流し、タオルでさっと拭きましょう。

少しの配慮で、船釣りを最後まで楽しめる人になれます。

たまに血抜き禁止のことも

多くはありませんが、血抜きが禁止の船もあります。

例えば、東京湾ならほとんど血抜きできますが、マダイ・ワラサ船など一部では禁止されていることがあります。

禁止の理由は、サメが寄ってきて、釣り上げている最中の魚が取られてしまうからです。

ただ、これも時期や場所によって異なります。

ホームページに書かれていることが多いですが、出船前に「血抜きしても平気ですか?」と船宿に聞いておくと安心です。

血抜きに関して、よくある疑問

- Q1:血抜きしないとどうなる?

- Q2:血抜きの「やり方の種類」と「美味しさの差」

- Q3:血抜き(バケツに入れておく)の時間は?

- Q4:ハサミだけで血抜きをする方法

- Q5:魚によって変えるべき?血抜きをしない方がよい魚はいる?

Q1:血抜きしないとどうなる?

血抜きをしないと、美味しく食べられる期間が短くなります。

また、見た目が悪く、台所が汚れる原因になります。

期間が短くなる理由は、魚は内臓(=血液含む)から悪くなるからです。

ほとんどの場合、生きてるうちにしか血抜きできないので、家で洗っても残った血が多くて傷みます。

釣った魚なら保存方法がよければ、3日以上は刺身で食べられます。

痛みやすいと言われるアジでも可能です。

保存方法の詳細は、次のリンク先でお伝えしています。

→釣った魚の保存方法(手間を増やさず簡単!3日ほど刺身で食べる)

なお、ここまで読むと「当日食べるなら血抜きしなくても劣化しないので平気では?」と思うかもしれません。

これはその通りで、血抜きをせずにすぐに冷やせば、当日は臭みなく食べられます。

ただ、繰り返しになりますが、翌日以降や冷凍したときに臭みが強くなります。

ちなみに、当日食べるとしても、血抜きを無しだと「見た目が悪い」「台所が汚れる」原因になります。

これは血抜きをすると分かりますが、結構な量が抜けます。

逆に言うと、血を抜かないと、その血を全てを身に入ったまま持ち帰ります。

その結果、刺身に血管が見えて見栄えが良くなかったり、調理時に血液が飛び散りやすくて台所の周りが汚れます。

せっかく美味しい魚を食べられるのに、見た目が悪かったり、台所が汚れると気分がよくありません。

特にあなたが家族や友人と家で食べる場合、喜んでもらえない原因になりやすいです。

釣り当日を最後まで良い思い出にするためにも、血抜きは意外なところで役に立ちます。

Q2:血抜きの「やり方の種類」と「おいしさの差」

血抜きや絞め方として、上でお伝えした「脳絞め後の血抜き」以外のやり方もあります。

例えば、有名な方法として「首折り」「尻尾の根本を切る」「神経絞め」があります。

また、エラを切る方法でも、どこを切るか種類があり、「エラの膜」「背骨の下の血合(腎臓)」「心臓」などがあります。

その他に、「氷絞め」「ポンプで血管に注水して血を抜く」などの方法もあります。

(なお、「血抜き」と「絞め」が混在してるのは、「絞め方」と「血抜き」はセットで考えるためです。)

これを聞くと「一番良いのはどれ?」と気になるかもしれません。

私もその疑問を持ち、上記の全ての方法を試したことがあります。

その結果、本ページで紹介している「脳絞め後の血抜き」が一番良いと考えています。

理由は、次の4つのメリットをバランス良く持ってるからです。

- 「①成功率の高さ」

- 「②切ったところから、水が染み込まない」

- 「③効率の良さ」

- 「④血の抜けやすさ」

「①成功率の高さ」に関しては、切る場所によってはピンポイントで狙う必要があり、外すとほとんど血が抜けないことがあります。

例えば、「エラの膜を切る」方法は膜を通る血管が見にくく場所を見極めないと効果が弱いです。

また、「尻尾を切る」方法は難しく、鋭い刃物でピンポイントで太い血管を切らないと血管がすぐに詰まって血が出ないほどです。

「②切ったところから、水が染み込まない」は意外と盲点ですが、血抜きのために皮を傷つけると、そこから身に水が染み込みます。すると、身がふやけて傷みます。

クーラーボックスに入れると、氷や魚の水気があるため管理が難しくなります。

例えば、「首折り」や「尾切り」による血抜きは、断面積が大きく、より水が染み込みます。

一方で、紹介した「脳絞めエラ切り」であれば可食部分の皮を傷つけないので、身への浸水が防げます。

「③効率の良さ」と「④血の抜けやすさ」は、最初の脳絞めで血抜きの効果を高めながら、おとなしくできるため、その後のエラ切りやクーラーボックスへの移動が素早くできます。

また、針を外すのが大変なときも、先に脳絞めすれば簡単に針が外せます。

ちなみに、「エラのどこを切るか?」については、エラを切りさえすれば血抜きの効果が十分にあります。

細かく言えば「エラの中央」「エラの根本」「腎臓」「心臓」など、切る場所によって違いはありますが、その差は小さいと感じています。

結論として『血抜きを「する/しない」の差は大きいけれど、エラのどこかを切る血抜きをすれば、高いレベルでほぼ同じ』という印象です。

同じ感想を持つ人は多く、家族や釣り仲間に聞いても似た意見でした。

ちなみに、これは家庭レベルに限った話です。

プロになると、高性能な冷蔵庫や包み紙、大きな魚のサクどり技術などを使って数日間寝かせて熟成させます。最初の血抜きのわずかな差が後々まで響く(保存期間や風味に影響する)ことになります。

もし、あなたがプロレベルに興味がありましたら、下記の本を読むと参考にできるのではないでしょうか。

Q3:血抜きのために、バケツに入れておく時間は?

エラを切った後、水につける時間は2〜3分が目安です。

夏なら2分以下が安心ですし、冬でも海水は暖かいので3分くらいに収めると安心です。

釣りをしながら管理するので、取り出すタイミングが遅くなることが多いです。

迷ったら短い時間でクーラーボックスに入れた方が、安全です。

なお、「早すぎるとクーラーボックスの中で血が抜けてしまうのでは?」と思うかもしれません。

これに関しては、冷やしていれば平気です。

なぜなら、もともと体に入っていた血が抜けてるだけなので、低温なら身と同じくニオイは発生しないからです。

血抜きをすると、最初に大半がでますが、その後は少しずつゆっくり出るので、常温で待っていると鮮度がおちます。

それより、早く冷やして鮮度を維持する方が美味しく食べられるでしょう。

なお、血抜き中に水中で振ったり、マッサージして抜く方法もあります。

しかし、数が多いと釣りの時間が大きく削られてしまいます。そのため、大物を数匹狙うときなど限定性して使うことになるでしょう。

また、次のような専門的な道具で強制的に抜くなどもありますが、現場では時間や衛生面の確保が難しいです。

もし、「帰宅後に更なる質を目指す」というときに活躍するでしょう。

Q4:ハサミだけで血抜きをする方法

あまりお勧めはしませんが、細くて尖ったハサミなら脳絞めが可能です。

そのままエラを切ることもできます。

コンパクトで使いやすいですが、大物が釣れたときに刃が細いとたわんでエラが切りにくくなったり、長さが足りない可能はあります。

太いとその逆で、エラは切りやすいけど、脳絞めするときに刺しにくったり、断面が大きく汚くなったりしやすいです。

ピックを使う方と魚の大きさに関わらず脳絞めがやりやすく、上に書いた使い方で血抜きもできて万能です。

Q5:魚によって変えるべき?血抜きをしない方がよい魚はいる?

「脳絞めして、エラを切って水につける」はほとんどの魚種に通用するため、魚種によって変える必要はありません。

例えば、「サバ折り(サバの首折り)」などの有名な絞め方もありますが、上記で書いたように、水でふやける原因になります。そのため、美味しく持って帰りたい人は行わない人も多いです。

一方で、「脳絞めしないで、エラを切るだけでも良いのでは?」と思うかもしれません。試すと感じると思いますが、筋肉が弛緩しないせいか血があまり抜けず失敗が増えます。また、血が抜けるまでに時間が掛かるのでクーラーボックスに移動するのを忘れて、劣化のリスクを高めます。

Q6:血抜きの道具を知りたい

Q2で、血抜きの効果は変わらないと書きました。とはいえ、実際に試したいと思ったら次の道具が活躍します。

神経絞め具

私の経験としていくつか使ってきましたが、上のものような「刺す針」と「神経(脊髄)に通す針金」が分かれているタイプが成功率が高いです。

理由は、神経(脊髄)は背骨の上の管の中にありますが、このタイプは針金の先が丸いので管を感触で見つけて通せます(脊髄自体は柔らかいので通せます)。

一方、尖った針金だと間違えて身に刺しも抵抗がなく、身に刺さったのか脊髄を通ったのかほぼわからず、身を傷付けます(刺身にしたときに穴に血が通ってて見た目がとても悪いです。)

もし、魚種ごとに脊髄の位置が正確に分かるなら尖った針金だけで十分ですが、そうでなければ上のものが使いやすいでしょう。

マルチ絞め具(ハピソン)

ナイフやピックが一体になった絞め具です。

これまで書いてきたとおり慣れるまではハサミが安全かつ効果的です。

しかし、もしあなたが「手間が増えても、差は小さくても、できる限り血抜きしたい」と思うなら、ナイフの必要性を感じるでしょう。

そのときには、上記のナイフが活躍するでしょう。

ただ、繰り返しとなりますが、効率重視するならピックとハサミの使用が安全で便利です。

まとめ

この記事では船での血抜きについてお伝えしてきました。

絞め方だけでなく、いろいろなやり方や道具についても知識がついたあなたなら、上級者レベルで美味しい魚が持って帰られる人になれるでしょう。

最後に、改めておすすめの道具をご紹介します。

脳絞めピック(再掲)

いくつか使用した中で、無くしてももう一回買おうと思ったピックは下記のみです。

理由は、折りたたみ式でコンパクト(フタも無くさない)、握りやすい、差しやすい先端(工具のキリのように回して刺せる)、サビに強いなど実用性の高さからです。

様々な大きさの魚に使えることも、気に入っている理由の一つです。

キッチンバサミ

どれでも構いませんが、例えば上記のようなキッチンバサミなら、エラが切りやすいだけでなく、錆びに強い、洗いやすいなど高機能です。

頑丈さは使いやすさや安全にもつながりますし、帰宅後の魚の処理でも快適に活躍します。