この記事を読むと、次のことが分かります。

- 「基礎の付け方」ほぼすべての魚に有効

- 簡単にする方法

- 本気で魚を釣る人に。

「対象魚別、付け方ローテーション」のやり方

初めての方だけでなく、「エサの付け方で、釣れる数・サイズが変わる」「アタリを掛けやすい。」と気づき始めた経験者にも役に立ちます。

(この記事を書いている人)

- 関東在住、30年の釣り経験があり、130種類以上の魚を釣ってきました。

- 現在は、仕事と子育て(小学生と幼児)をしながら、東京湾で年間100匹~300匹釣っています。

- 小学生のときに祖父から釣りを学んでから、ほぼ毎週父にせがんで一緒に行ってました。

- 今では、遠征(一泊)の釣りも行きます。そして、エサ、ルアー、フライと様々な釣りで、岸や船から楽しんでいます。

イソメの付け方(基本)

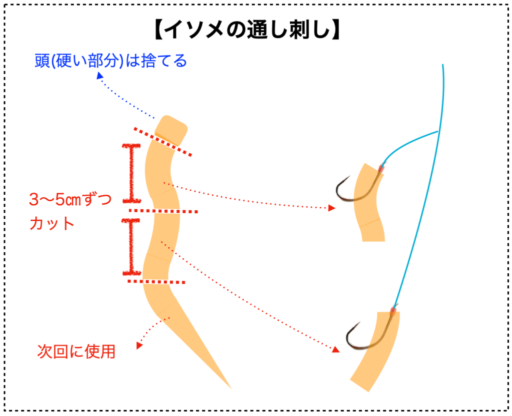

基本(通し刺し)

頭を切り落とし、胴の部分を切り分け(3〜5cm)、針に通します。

付ける時間も短いので、最初はこの付け方から試して様子を見ます。

多くの魚に有効で、イソメの消費も抑えられます。

針とエサのサイズを近くすれば、魚が食ったときに掛かりやすくもなります。

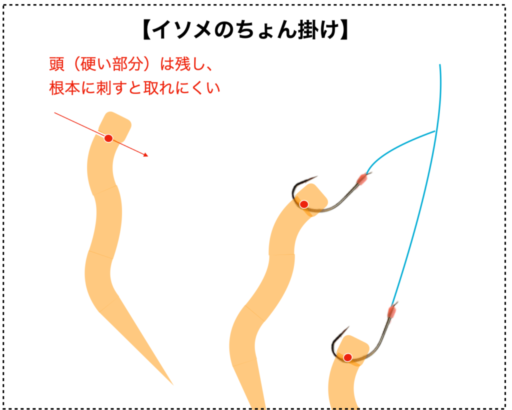

虫が苦手で、大物も狙うなら(一本掛け)

頭を残したまま、一匹丸ごと針につけます。

エサが大きく、よく動ため、魚を引き寄せる力も強いです。

虫つかみ(後ほど掲載)を使えば、虫を触らずに付けられます。

デメリットは、針からハズレやすいことです。

改善策として、頭(硬いところ)の根本を刺すこと取れにくくなります。

また、針よりエサが大きく、針掛かりする確率は下がります。

ただ、大きいので残りやすいとは限りません。フグなどの餌取りが多い時は、目立つことですぐに発見されて、盗られてしまう場合もあります。

そのため、何度か試して「すぐにエサがなくなる」と感じたら、応用として「短く切って、端を刺す」という方法もあります。

(「ちょん掛け」と呼ばれます。)

この場合、餌をほぼ触らずに大きさ調整できるメリットはありますが、針外れはしやすいです。

ただ、スピードが特に速いため、上級者も状況※によっては利用する付け方なので、実釣性は高いです。

(※フグが多い日のハゼ釣りなど、丁寧につけてもすぐ盗られる状況。)

更に簡単にする方法

キッチンペーパーやペーパータオルを使うと、掴みやすく、キレイに保てます。

エサを紙ごと刺しても、紙を破いて外せるのもメリットです。

エサをハサミで切るときに、紙ごと切れるのも作業を楽にしてくれます。

使った紙がゴミとなるデメリットはありますが、コスパは良いです。

紙を使いたくなければ、100円程度の次の専用道具もあります。

※粉を付けた虫は弱りやすいので、針に付ける一匹ずつ(又は、数匹ずつ)付けるほうが、虫が元気で魚が釣れやすいです。

本気で魚を釣る(中•上級者を目指すなら)

同じように見えても差が出る

同じ付け方をしているつもりでも、「食わない」「掛からない」ことがあります。

「トラブル(後絡み)の発生率」にも強く関わります。

あなたが次の前提を押さえた上で、その後にお伝えすることを知っておくと、釣れる確率が高められます。

前提

・真ん中を指すときは左右対称に刺す

・できるだけ直線的に付ける

・切断面はキレイに切る

同じ付け方に見えて異なる動き

同じに見えても、実際には動きが大きく違うことがあります。

「水と空気の抵抗」が原因となり、投げた時や動かしているときに、回転や蛇行するなど動きが変わるからです。

例えば、エサが曲がっていたり、切り口が斜めになっていたり、エサのカスがついた状態でつけたりすると、一部の水流が強くなって強く回転したりします。

「小さなエサにかかる抵抗は、ほとんどなさそう」と感じるかもしれません。しかし、投げたときや沈めるときのスピードが速いことから、空気抵抗や水の抵抗は強くなります。

回転がひどいときは、一回投げただけで糸が絡みます。

回転が弱いときは、エサが不自然に回り、警戒されて釣れる魚は減ります。(正確には、回転して糸が水を切るので、糸の存在感が目立って警戒される状態です。)

「そんな微妙な違い魚がわかるか?」と感じるかもしれませんが、人で考えるとイメージがつくのではないでしょうか。

例えば、ご飯のまわりで未知の糸が動いてたら、大好きなモノでも食べる大人はわずかでしょう。

一方、糸が止まっていたら気付かず食べる人は増え、さらには糸が見えにくければ、食べる人はさらに増えます。

一方、子どもなら食べる確率は高くなります。

魚も同じで、「違和感をなくすことが、あなたの数や大物を釣れる確率を高める」と言えます。

アタリがあっても掛からない原因かも。

さらには「アタリが合っても、掛からない。」原因にもなります。

警戒心が強いほど、口先で突く、甘噛みなどを誘発するので、難しいアタリが増えます。

水中のエサの動きは見えにくいため、「新しい餌に変えたら、掛かるようになった」ということは珍しくありません。

そのため、「釣れない時は、とりあえず餌をキレイに付け直してみる」という熟練者は多いです。

更には、その日の釣れ方を観察しながら、エサの付け方と大きさを変えれば、釣れる数が伸ばせます。

次の項では、具体的な付け方ローテーションについてお伝えしていきます。

本気で魚を釣る人に。「対象魚別、付け方ローテーション」

次の魚種ごとに分けてお伝えしていきます。

- シロギス

- アジ(船釣り)

- ハゼ

- カサゴ

また、イメージしやすいように基本/低活性などに分けましたが、実際には「ローテーションしてみて、早く釣れる付け方を探る」方が良い結果になりやすいです。

注意点は、釣れてない時だけでなく、釣れている時もローテーションする方が良い点です。理由は、釣れるスピードを上げられることがあるからです。

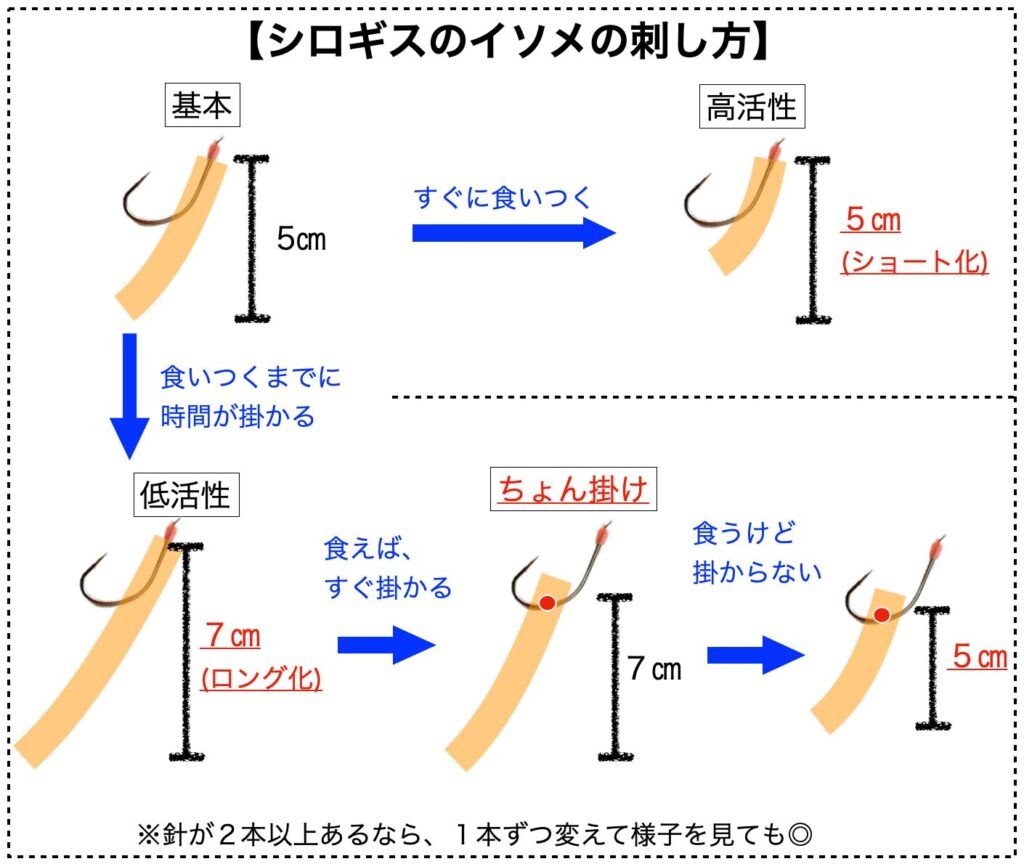

シロギス

釣り方に「投げ釣り、船釣り」があり、

付け方は、3〜5㎝にしたエサを「通し掛け、ちょん掛け」するのが基本です。

シロギスの習性として吸い込んで食べるため、エサの大きさや付け方が釣れる確率に強く影響します。

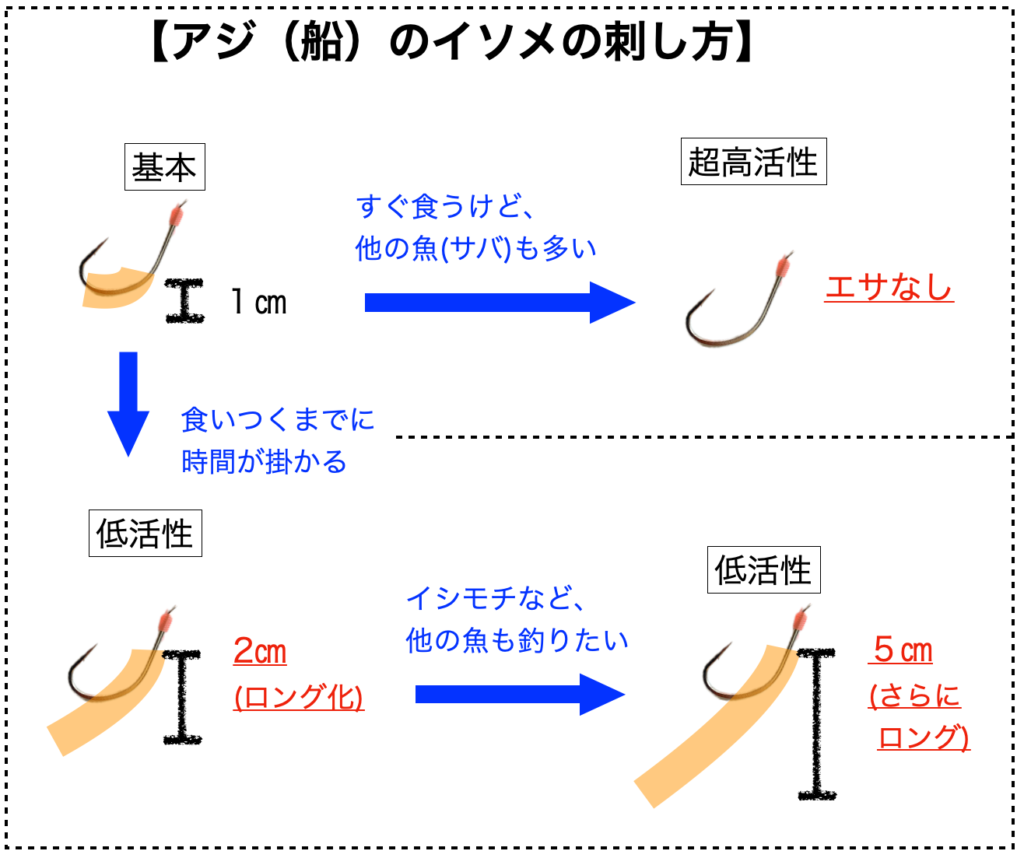

アジ

イソメを使うのは、主に「船釣り」で、

付け方は、1〜3㎝にしたエサを「通し掛け」するのが基本です。

アジの習性として、群れを巻きエサで集めて釣ります。その中で、手返しよく釣ることがコツなので、大きい餌は付け直しや糸絡みなどの手間が増え、数が釣れなくなります。

そこで、最初から小さく付けておくのが、エサが取れにくくするコツです。

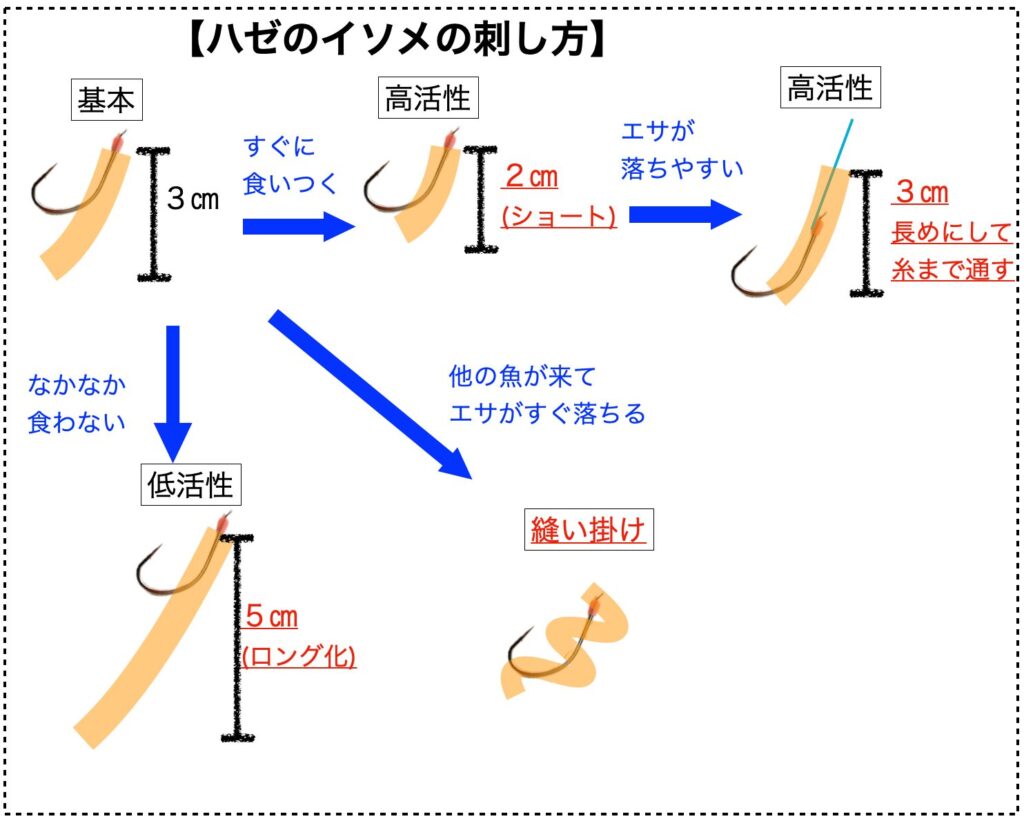

ハゼ

釣り方に「投げ釣り、ミャク(垂らし)釣り」があり、

付け方は、2〜4㎝にしたエサを「通し掛け」するのが基本です。

ハゼの習性として、ハゼは季節によってサイズが変わります。そのため、時期ごとの大きさに合わせたサイズ感にするがたくさん釣るコツです。

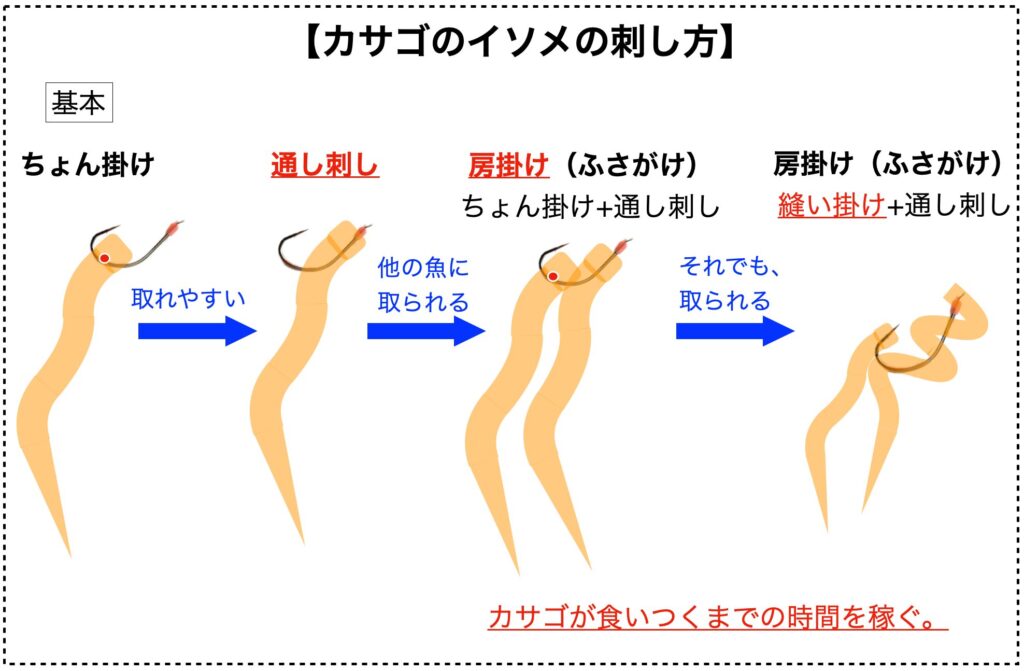

カサゴ

釣り方に「岩場の底釣り」があり、

付け方は、丸々1匹を「ちょん掛け」するのが基本です。

カサゴの習性として、ハゼは季節によってサイズが変わります。そのため、時期ごとの大きさに合わせたサイズ感にするがたくさん釣るコツです。

エサ付けは「毎回、ルアーを使ってる」と考えられるとエサ釣りの上達が早いです。

ルアーに多くのバリエーションがあるように、シルエットや水の受け方で食いが変わります。

エサと針先の位置関係でフッキング率も変わってきます。

キャストやアクションで絡まりやすいルアーがあるように、エサの付け方で飛行姿勢や沈降時の回転しやすさが変わり、糸ヨレの原因になります。

結果的に、エサを流してる=ドリフト時の不自然な動きにつながり、釣れる確率が下がります。

これに加えて、エサは(しかも、エサの場合は、外れやすくなります。)

まとめ

基礎を抑えて応用できると、安定的に釣果がのばせます。

実際にやってみると、あなたは周りの方よりコンスタントに釣れると感じることも増えるでしょう。

最後に、参考までにエサ付けをスムーズにする道具をお伝えします。

コンパクトハサミ

エサの長さを安定して着ることができます。

手で切ると、思わぬところで切れやすいです。

頻繁に使うので、コンパクトなものが取り回しがよくて使いやすいでしょう。

虫つかみ

最初は抵抗感があるなら、下記のような道具もあります。

ただ、直接持つ方が効率的なので、最初は使っても結局は手づかみになる人が多いです。

それを考慮すると、使い勝手がよいなかでも、手頃なもの試すとコスパがよいでしょう。

虫エサの滑り止め(再掲)

100円程度で、虫つかみと合わせて利用するとさらに快適です。